NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【17】バイオエコノミー 個別化栄養に展開(2025年4月2日紙面掲載分)

100兆円市場へ

TSCでは、2024年、持続可能な社会の発展に向けて「将来像:自然共生経済」を公表し、「産業」「市民/消費者」と「自然」が補完し合い、価値の総和を高めることで社会問題の解決と循環型経済を実現することを提案した(2025年1月22日付の本連載に詳細)。

中でも、豊かな社会や自然共生経済の実現に向け期待されているのが、「生物」の機能や資源を活用するバイオエコノミー分野のイノベーションだ。

現在、世界50カ国以上がバイオエコノミー戦略を推進している。日本では、「バイオエコノミー戦略(2024)」において、バイオエコノミーを「バイオテクノロジーと再生可能な生物資源を活用し持続可能な循環型経済・社会を実現するもの」と定義し、2030年に国内外で100兆円規模の市場創出を目指している。

例えば、再生可能資源や未利用資源を原料とし、微生物を活用してバイオ燃料や食品原料、化学品素材などを開発する「バイオものづくり」の成長が期待され、精力的に技術開発が進んでいる。

予防的健康管理

中でもヘルスケア分野への展開が注目される。超高齢化社会を背景に、予防的ヘルスケアの重要性が増す中、「個別化アプローチ」が有望視されている。個人差の大きい腸内細菌の構成は幼少期に基盤が形成されるが、その後の食事や生活環境によっても変動し、免疫やメンタルヘルスにも影響することが近年明らかとなってきた。

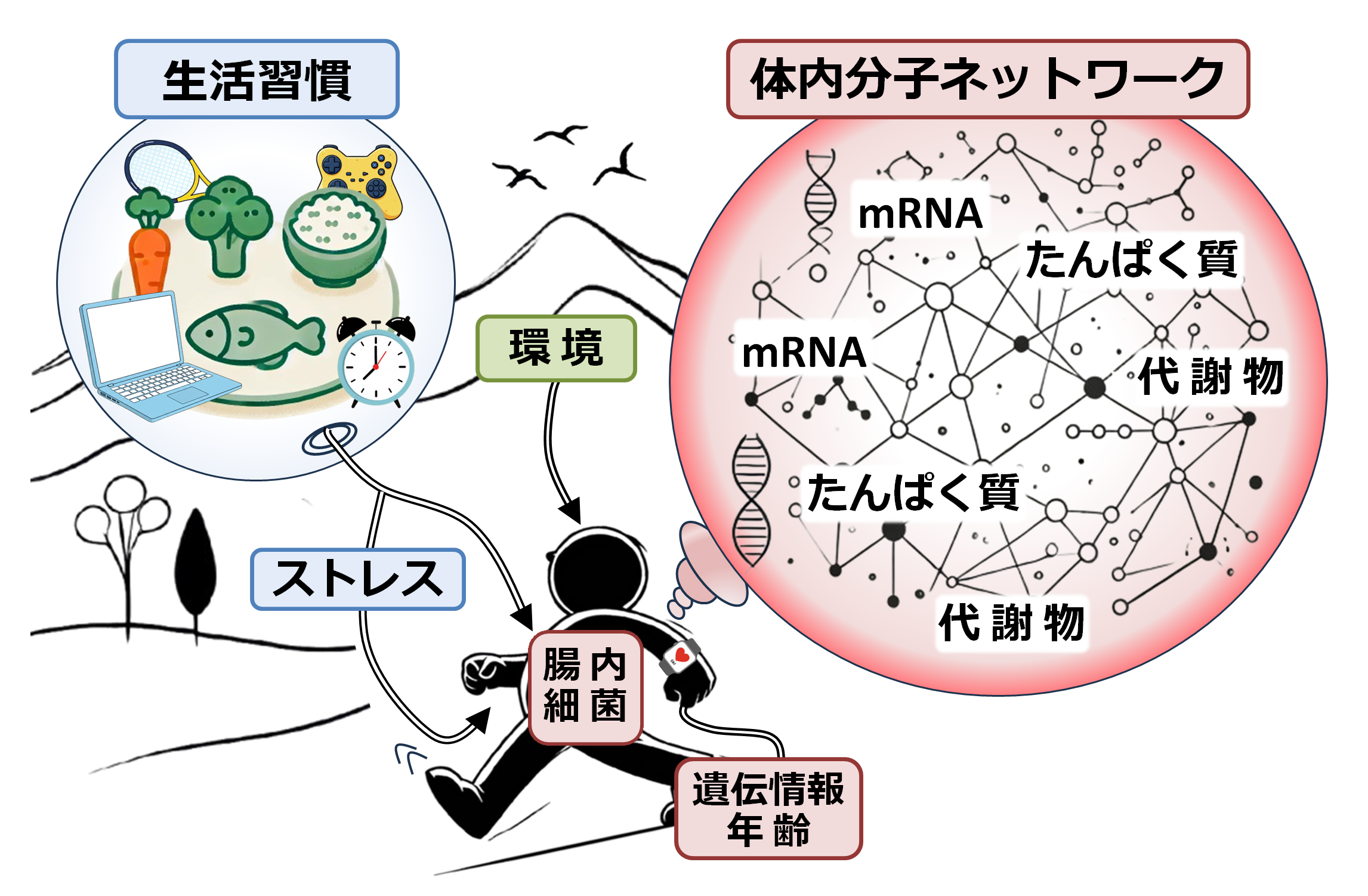

そこで、腸内細菌や遺伝的背景を考慮し、食事に含まれる各種機能性成分を個人ごとに最適化して健康管理を目指す「個別化栄養」のアイデアが生まれている。さらに、食事・運動・睡眠データを解析するデジタルデバイスやAI(人工知能)の開発も進む。

これに生体応答を可視化する生体分子センシング技術を組み合わすことで、個々人の生活習慣や環境に配慮した、データ駆動型の「個別化アプローチ」に基づく予防的ヘルスケアの実現が期待できる。

図 体内分子ネットワークのセンシング技術は、予防的ヘルスケアに貢献する

標準化を推進

一方、バイオエコノミ―を進めるには、関連技術の標準化が求められる。そこで、2023年に専門家による検討をTSCも参画して開始し、2024年、標準化が望まれる10領域を公表した。これらの領域の標準化を具体的に進めるとともに、関連産業の成長を促し、気候変動・食料問題などの解決を図っていくためには、標準化に関する協議を継続することも重要である。

関連ページ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

バイオエコノミーユニット ユニット長

味方 和樹(みかた かずき)

広島大学大学院生物圏科学研究科博士課程前期修了。博士(学術)。

武田薬品工業、住友化学において、薬物動態および多層オミックス解析による生体メカニズム研究、機能性物質探索に従事。直近は、バイオ分野の新規事業化統括。2025年4月より現職。