NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【4】ライフサイクルでのCO2排出量概算 指針示し技術開発効率化(2024年12月25日紙面掲載分)

経済的な負担

地球温暖化対策として、世界各国は今世紀半ばまでにカーボンニュートラル達成を目指してさまざまな取り組みを加速している。その中で、温室効果ガス(GHG)の排出削減は最重要な課題である。しかし、排出削減には経済的な負担が伴う。

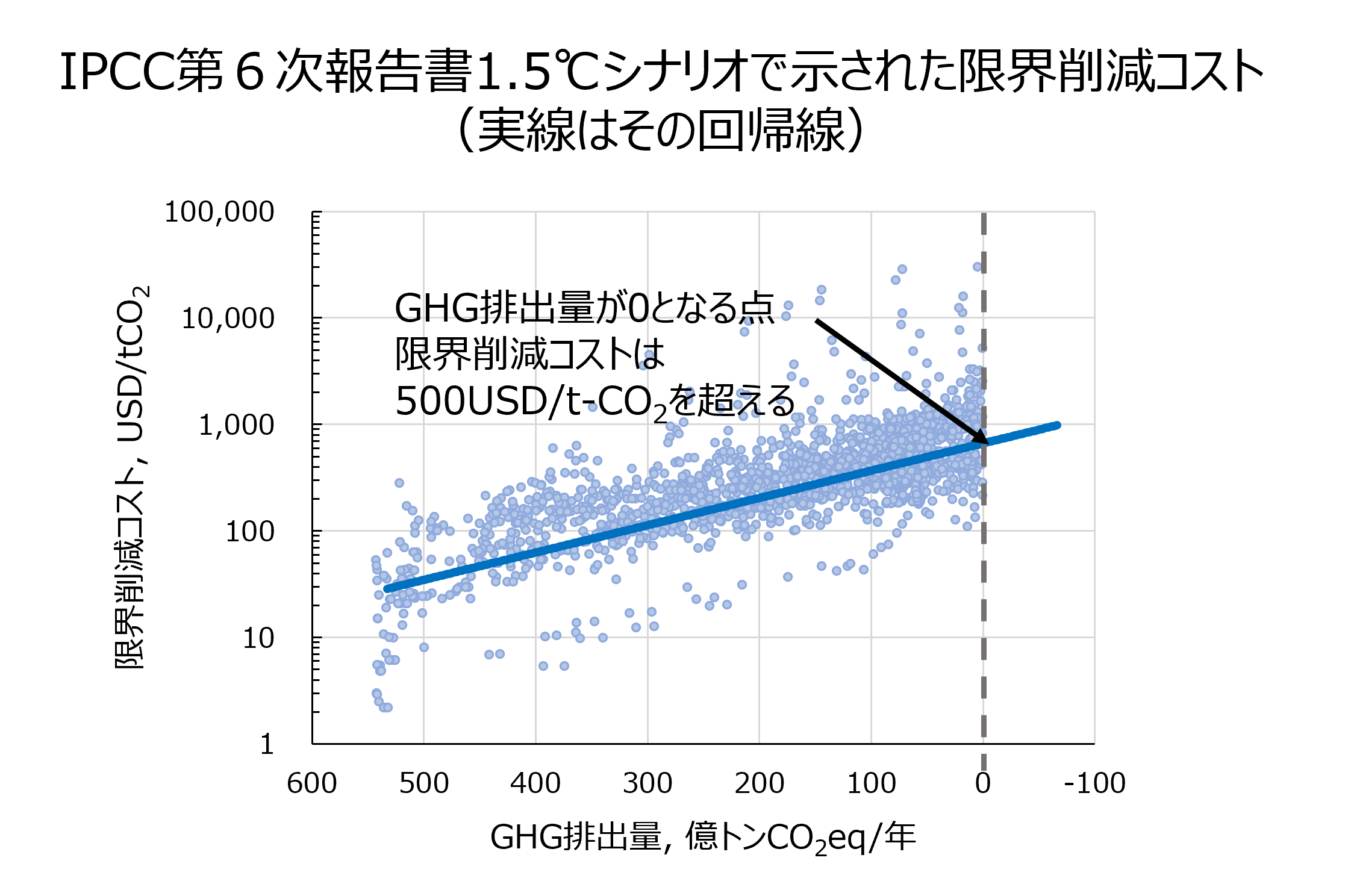

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第6次報告書で示されている温暖化を1.5℃以内に抑えるシナリオ(以下、1.5℃シナリオと略)を分析したところ、「限界削減コスト」と呼ばれる二酸化炭素(CO2)排出を追加的に1トン削減するために要する費用は、GHG排出量の削減に伴い指数関数的に増加し、GHG排出量がゼロになる時点では500ドル/t-CO2を上回る高水準になる。

技術革新が寄与

ただし、過去の同様の分析と比べると限界削減コストは低下傾向にあり、この10年で太陽光発電のコストが85%、風力発電は55%、リチウムイオン電池(LiB)では85%も低下している。その中で、技術革新の寄与は大きいと分析している。

IPCCは1.5℃シナリオとして再生エネルギーを重視するものやエネルギー消費削減を重視するものなど、さまざまな道筋を提示しているが、いずれのシナリオにおいても重要な技術は「使用するエネルギーの脱炭素化」「最終エネルギー消費の削減」「ネガティブエミッション技術の導入」である。

これら重要技術の研究開発をより効果的に進めていくためには、CO2削減効果やCO2削減にインパクトのある技術要素を研究開発の初期段階から見極めていくことが重要である。そのための手段として、我々は、ライフサイクル全体でのCO2排出量(LCCO2)の概算値を研究者が自ら評価できる簡易LCCO2評価ガイドラインと簡易試算ツールを提供している。

このガイドラインでは、システム境界の対象を主要工程に限定することや、複数の脱炭素シナリオに応じたバックグラウンドデータの既定値を用意することで、LCCO2を容易に評価でき、かつ、他技術との比較も可能になるようにしている。

成果を社会実装

限界削減コストを世界が受容できるレベルまで引き下げるためには、研究開発の進展に加え、その成果の社会実装を加速することが必要であり、NEDOイノベーション戦略センター(TSC)として研究者が社会的インパクトを評価できるツールを提供することなどにより、NEDOの「イノベーション・アクセラレーター」機能に一層貢献していきたい。

関連ページ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

環境・化学ユニット ユニット長

中村 勉(なかむら つとむ)

東京理科大院工学修士修了。日本石油(現ENEOS)に入社し、炭素材料や新エネルギー技術の開発に従事。22年より現職。資源循環やカーボンリサイクルなどのサーキュラーエコノミー関連技術や環境影響物質に関する技術分野を担当。