NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【3】農山漁村でのエネシステム 需要予測で利用最適化(2024年12月18日紙面掲載分)

25年ぶり

農政の憲法と言われる「食料・農業・農村基本法」が25年ぶりに改正された。

食料安全保障を驚かす国際情勢の変化や気候変動の影響の顕在化、農業従事者の急激な減少も背景にある。これらに対して、農業生産資材・エネルギーの国内調達、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現、省人化や生産性向上などの対策が求められている。

NEDOイノベーション戦略センター(TSC)アグリ・フードテックユニットでは、これらの対策に資する農山漁村におけるエネルギーシステム、食品ロス削減技術、農業ロボットなどに関する調査分析を行ってきた。本稿では主な活動を2つ紹介する。

まず、農山漁村におけるエネルギーシステムについて。農山漁村には、エネルギーの供給側としてバイオマスなどの再生可能エネルギー資源が豊富にある。需要側では園芸施設など電力や熱を必要とする施設も多い。

EMS構築

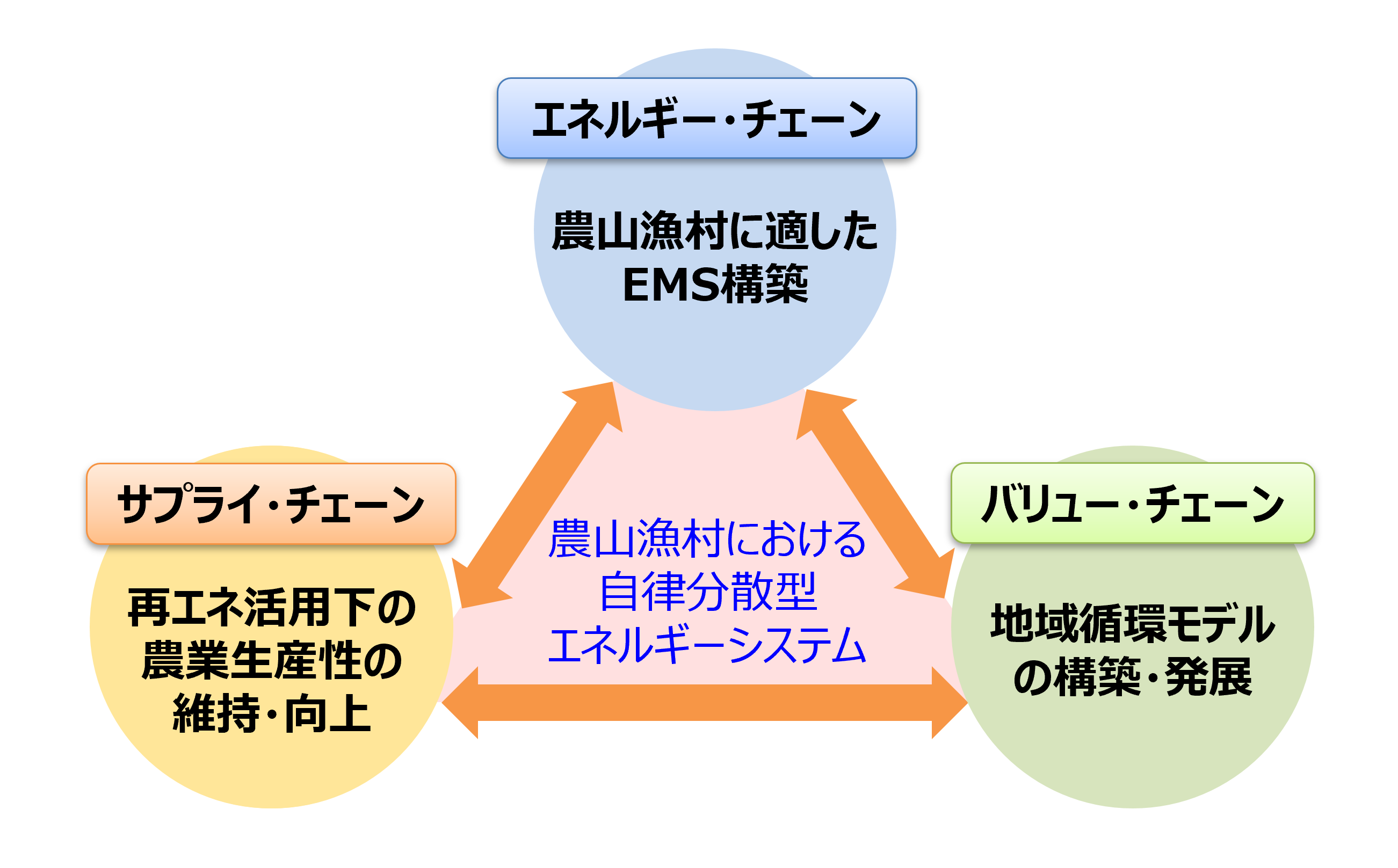

そのため、エネルギー資源、農業の生産資源、地域経済などの地域資源の好循環を生み出す仕組みが必要と考え、その技術的課題として、農山漁村に適したエネルギーマネジメントシステム(EMS)構築、再エネ活用下の農業生産性の維持・向上、地域循環モデルの構築・発展(図)を整理した。エネルギー利用最適化のためのエネルギー需要予測技術や環境制御システムなどの開発が期待される。

(図)農山漁村における自律分散型エネルギーシステムの技術的課題

次に、食品ロス削減技術について。食品ロスの削減は、食料安全保障と脱炭素の視点でも重要な課題である。同ユニットでは、食品ロス削減技術に関する調査分析レポートを公開した。同レポートでは、特に「需要量と供給量のマッチング」に注目して、需要量、供給量などのデータ活用基盤の整備とデータ活用システムについて検討した。

最適な連携

データ活用基盤は個社での対応は困難であり、需要予測の精緻化などのほかデータ連携のルール形成が期待される。商品状態などのデータと連携したダイナミック・プライシングは消費者の購買行動に訴求し売り切りに有効である。これらの技術導入には、フードチェーンに関わる多くの関係者で議論を重ね最適な連携の方向性を模索することが求められる。

食品ロス削減については、現在、「食品リサイクル法」に基づく基本方針の見直しが検討され、食品事業者から発生する事業系食品ロス量の削減目標が見直される予定である。食品ロスは身近な問題であるので、その技術動向が注目される。

関連ページ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

アグリ・フードテックユニット ユニット長

宇木 俊晴

98年に農林水産省に入省し、園芸作物の生産振興、バイオ・環境分野の研究企画等を担当。

近年では日本貿易振興機構(ジェトロ)バンコク事務所貿易振興部長、東海農政局企画調整室長等を歴任し、前職の北海道大学工学研究院特任教授で異分野連携・産学官連携に従事。

23年4月よりNEDOに出向中。