NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【43】超臨界地熱 事業化目指す(2025年10月1日紙面掲載分)

技術開発を継続

地熱は、天候に左右されることなく、また、昼夜を問わず安定的に発電できる再生可能エネルギーとして期待されている。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は1980年の設立当時から地熱発電に係る事業に携わっており、NEDOにとって地熱は「祖業」とも言える。

2012年に地熱開発を促進するための調査業務などがエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)に移管された以降も、主に地熱発電に係る技術開発を推進してきた。発電所建設に必要な環境アセスメント手法の効率化・短縮化や、生産量増大・コスト削減・利用率向上に資するモノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)技術の活用などがその成果である。

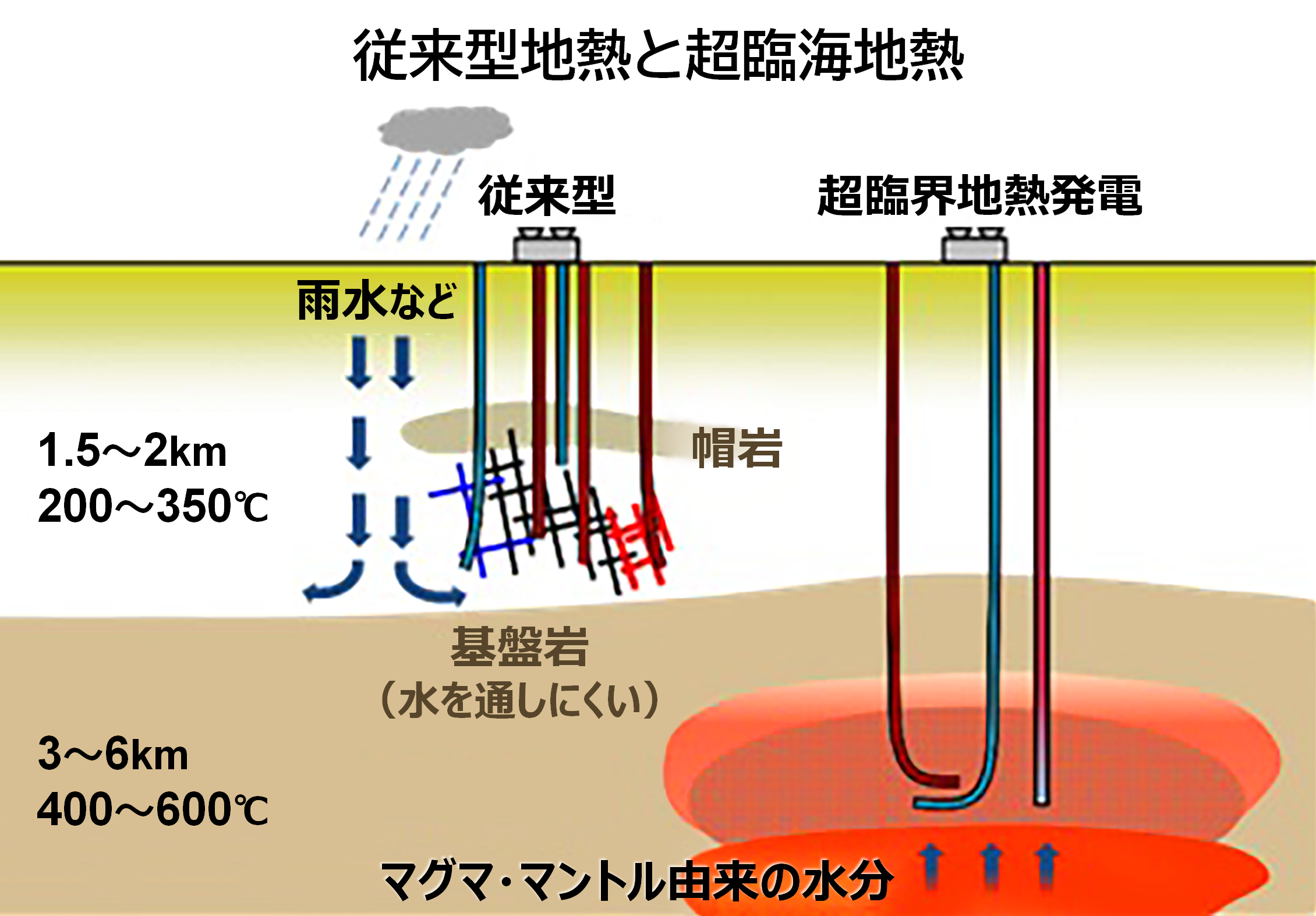

従来型地熱と超臨界地熱

「深部」に期待

近年、力を入れているのが「次世代型地熱」の一つである「超臨界地熱」である。現時点でも、世界第3位の地熱資源量とされる日本であるが、「次世代地熱」が開拓できれば、これまで資源対象としていなかった、より深部のエリアも資源と見ることができる。折しも、2024年末、経済産業省資源エネルギー庁と環境省は、地熱発電を推進するための包括的な政策パッケージ「地熱開発加速化パッケージ」を公表し、「次世代型地熱」の国内での実証を強化するため、官民協議会を立ち上げて民間企業の参入を促すなどの方針を示した。

次は掘削確認

脚光を浴びる「次世代型地熱」で注目されるのは「超臨界地熱」だ。「超臨界地熱」とは、従来型地熱より深部に存在する、高温・高圧でエネルギーの大きい超臨界状態またはそれに準ずる状態で存在する地熱流体を指す。これを利用できれば、従来型地熱と比べ発電量当たりの敷地改変面積が小さいため環境負荷の低減も見込まれる一方、総発電量の増大が期待される。

すでに、国内4地域(八幡平、葛根田、湯沢南部、九重)で構造調査試錐(しすい)、調査井の仕様を固める地表の調査を終えた。現在、4地域以外の追加候補地点も検討している。地表調査により各種データ解析・シミュレーションなどによる地下構造などの想定はできたが、自然環境を相手にしている以上、答え合わせをする必要がある。

NEDOの次の目標は、実際に深部を掘削して、地下構造や熱水性状を確かめることだ。事業化に向け、引き続き気を緩めず取り組んでいきたい。

関連ページ

事業紹介:地熱発電導入拡大研究開発

分野紹介:地熱発電・再生可能エネルギー熱利用

地熱開発加速化パッケージ(該当部分:35~72ページ)(令和6年11月 資源エネルギー庁 環境省)(PDF 11.1MB)![]()

「Innovation Outlook Ver. 1.0」 3-1 サステナブルエネルギー分野(該当部分:53~85ページ)(PDF 68.3MB)

関連動画

NEDOが支える未来の技術 #2 カーボンニュートラルに欠かせない「熱利用」

NEDO

再生可能エネルギー部

熱利用・地熱発電ユニット

ユニット長

馬場 惠里(ばば えり)

2002年NEDO入構。産業技術、エネルギー、国際関係など、NEDO各部門における研究開発マネジメントを経て現職。生産量増大などを目指す地熱発電分野、システムの高度化などを目指す再生可能エネルギー熱利用分野を所掌。