NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【42】浮体式洋上風力 技術領域6区分明示(2025年9月24日紙面掲載分)

商用化目指す

風力発電を実際に間近で見て、風車の大きさに圧倒された方も多いのではないか。私もその一人である。その巨大な風車を陸地や海底に固定するのではなく、海に浮かべる浮体式洋上風力の商用化に向けた取り組みがわが国で進められている。

浮体式洋上風力については、2020年に設置された「洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会」が同年12月に「洋上風力産業ビジョン(第1次)」を公表した。同ビジョンで次世代技術としてその必要性が示され、2021年4月に同協議会と新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が発表した「洋上風力の産業競争力強化に向けた技術開発ロードマップ」において、重点技術開発項目などが整理された。

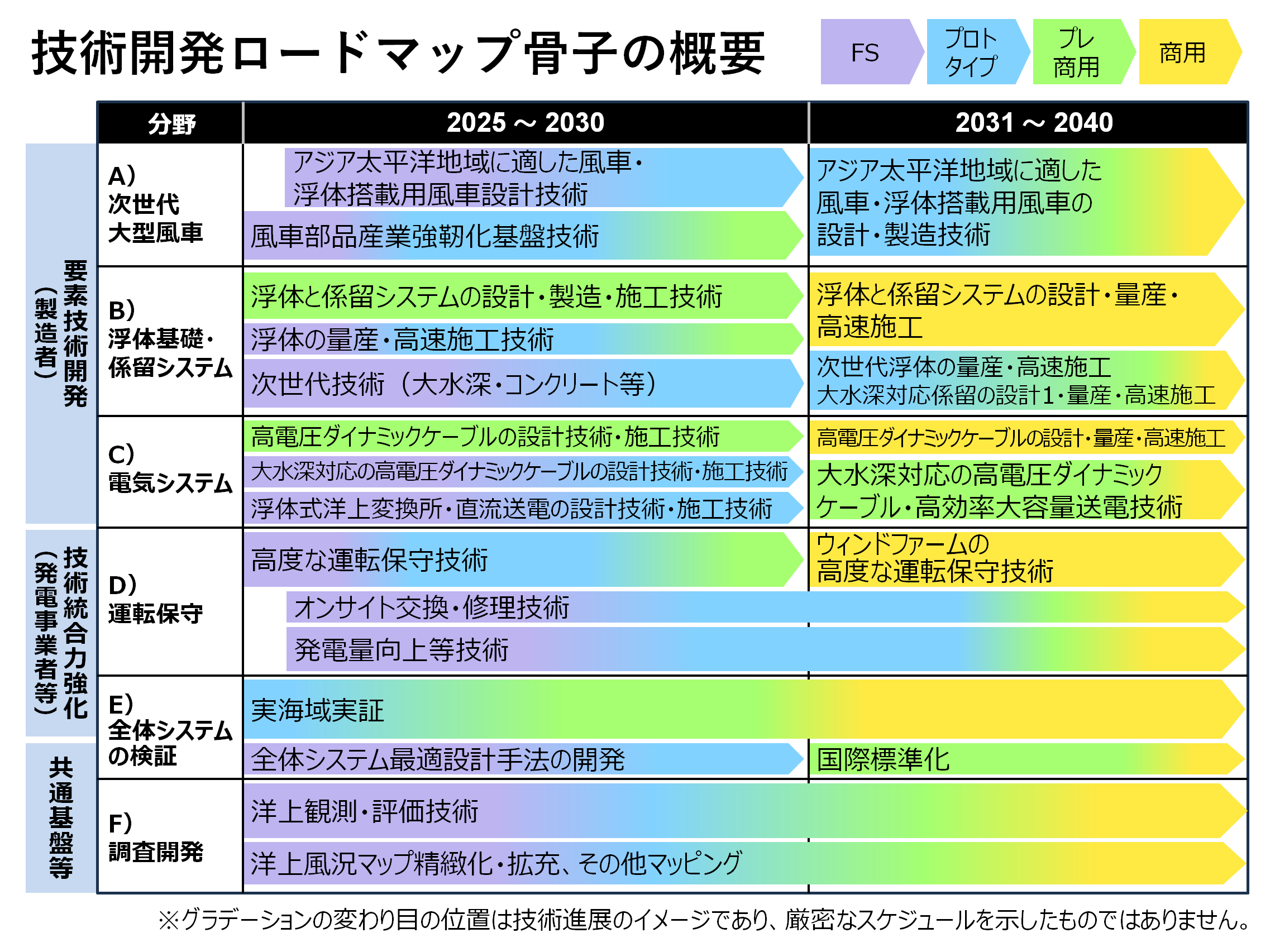

技術開発ロードマップ骨子の概要

ギャップ埋める

2025年8月、その後の内外の情勢変化も踏まえ同協議会が「洋上風力産業ビジョン(第2次)」を策定し、2040年浮体式洋上風力1500万キロワット案件形成などの目標が示された。NEDOはこれを受け「浮体式洋上風力等に関する技術開発ロードマップ骨子」を策定した。同骨子では浮体式に特化し、今後の技術開発の方向性を示した。

具体的には、取り組むべき技術領域をA=次世代大型風車、B=浮体基礎・係留システム、C=電気システム、D=運転保守、E=全体システムの検証およびF=調査開発の六つに区分し、それぞれの現状、2040年の開発目標、それらのギャップを埋めるために必要な取り組みを線表で表している。本稿では特に新規要素の多い3項目を取り上げたい。

詳細版を検討

一つ目のA=次世代大型風車では、エネルギーセキュリティー・産業・コスト低減のいずれの観点でも重要な、アジア太平洋地域に適した浮体搭載用風車の国産化に向けた取り組みを挙げている。二つ目のD=運転保守では、遠隔で予防保全、メンテナンス、修理などができる技術の開発を進めることとしており、ロボット・AI(人工知能)といった他産業とのコラボレーションも期待している。三つ目のE=全体システムの検証では、浮体式風力では風車と浮体のすり合わせなどの全体最適の重要性が高まる。日本が得意な領域の一つでもあり、これら統合エンジニアリング力の強化を図る。現在、この骨子に基づいて詳細版のロードマップを検討しており、来春の公開を予定している。

洋上風力に対しては物価高をはじめ懸念要素も指摘されているが、各国で国産エネルギーとしての活用が進む中、日本がこれを使わない選択肢はない。風車のように逆風をエネルギーに変える意気込みで臨みたい。

関連ページ

事業紹介:風力発電等技術研究開発

浮体式洋上風力等に関する技術開発ロードマップ骨子案について(2025年8月8日開催 第3回洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会 資料8)(PDF 2.3MB)![]()

関連動画

NEDOが支える未来の技術 #12 洋上のエネルギーを生かす「風力発電」

NEDO

再生可能エネルギー部

風力・海洋ユニット

ユニット長

米倉 秀徳(よねくら ひでのり)

2008年NEDO入構。新エネルギー部(当時)にて風力・海洋エネルギー分野の事業を担当したのち、国際部、経済産業省省エネルギー・新エネルギー部(出向)、技術戦略研究センター、バンコク事務所などを経て2024年から再生可能エネルギー部風力分野の複数の事業を担当。2025年8月から現職。