NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【41】直流送電で再生エネ導入加速(2025年9月17日紙面掲載分)

次世代の送電網

大規模発電所の電力を需要地に効率的に運ぶ役割を担ってきた送配電網は、近年、再生可能エネルギー導入の進展に対応して各種の次世代化を進めている。例えば、再エネ導入の切り札とされる浮体式洋上風力では、海上から陸上電力網への接続が必要となる。風況に優れ適地とされる北海道・東北・九州でつくられた電力を大需要地へ運ぶ広域連系線も新たに必要だ。これらの実現に向け、長距離大容量送電に適した海底直流送電が注目されている。

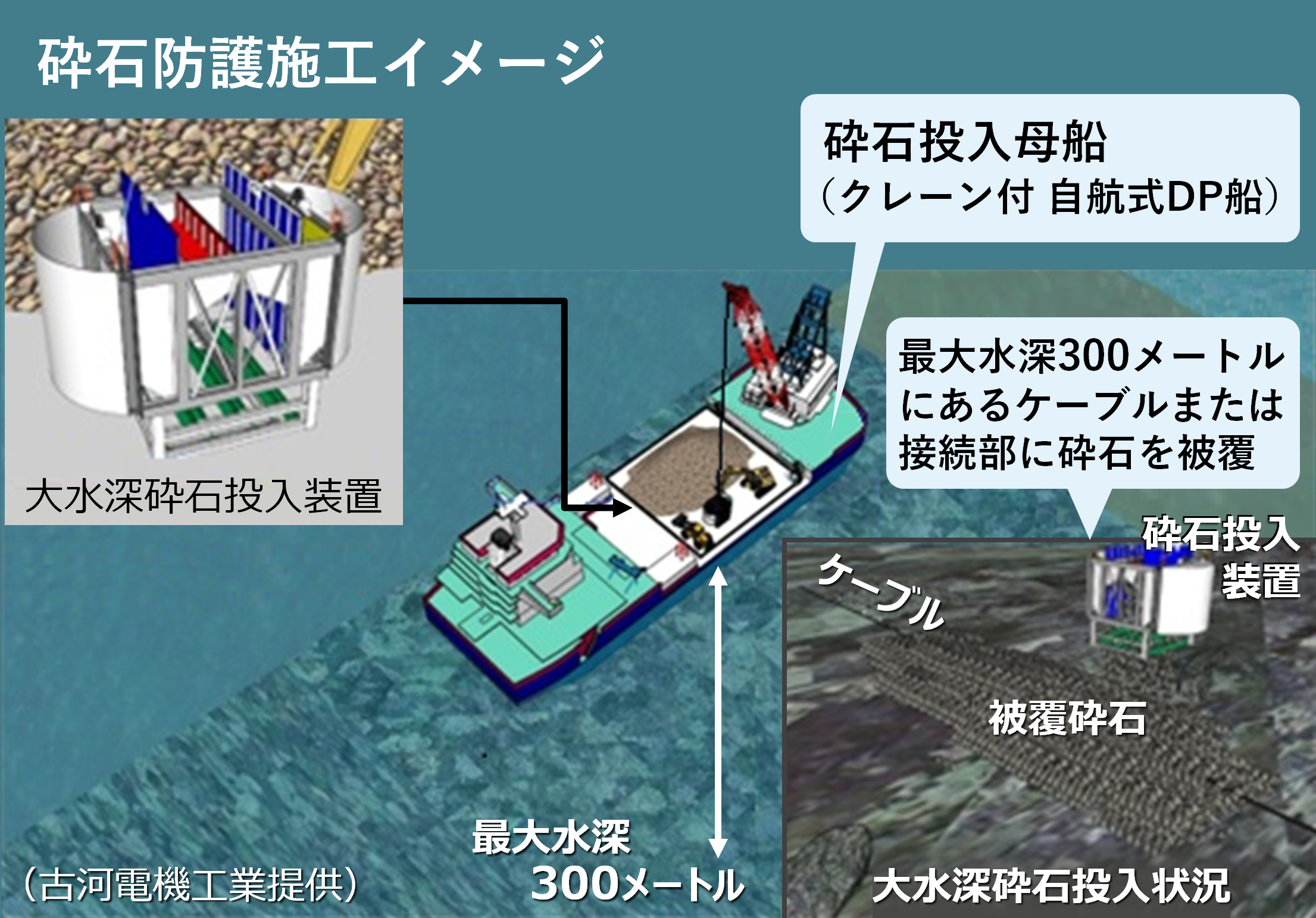

砕石防護施工イメージ(古河電気工業提供)

海底ケーブル

海底ケーブル敷設にあたっては、走錨(そうびょう)や漁具接触、ならびに海象影響によるケーブルへのストレスを防止するため、ケーブルを海底に埋設するなどの防護措置が求められる。遠浅で砂泥質であるため埋設が容易な欧州の海底と異なり、日本の海底は離岸距離に応じて水深が急激に深くなる上に、埋設困難な礫(れき)質や岩盤も多い。このため、ケーブル防護管取り付けなど埋設に代わる防護も必要になる。

さらに、長距離送電においてはケーブル同士の接続部があるため、防護のラインアップの多様化が求められる。さらに、長工期化や高コスト化を避けるため、敷設や防護など一連の工程を高速・高精度で行うことも重要だ。

こうした課題を踏まえ、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する「多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発」においては、大水深に対応したケーブル開発などを終え、次の開発課題として、船上でのケーブル防護管高速自動取り付け、高精度砕石防護、敷設・埋設・接続といった用途別に自航式専用船を整備するための仕様などに関する技術開発を進めている。このうち、高精度砕石防護の技術開発では、潮流や海流などが複雑な環境でも接続部をピンポイントで防護できるよう、安定して停泊できる船体、装置位置と姿勢の把握・カメラ映像などを組み合わせ、装置の海中での高度な制御技術を開発している。

防護施工の実証

今夏、過酷な海象環境で知られる津軽海峡において実証試験を行い、海底約260メートルの目標位置へ正確に装置を誘導できること、海底約30メートルでは砕石を実際に投下し接続部を適切に防護可能なことを確認した。その他の開発も含め、2025年度末までにすべての開発を終える予定である。浮体式洋上風力や広域連系線への実装に貢献できるよう着実に進めていきたい。

NEDO

再生可能エネルギー部

エネルギーシステムユニット

ユニット長

中尾 光洋(なかお みつひろ)

1996年3月阪大基礎工卒、同年4月関西電力入社。2020年関西電力送配電に転籍、2024年7月からNEDO出向。「多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発」・「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた次々世代電力ネットワーク安定化技術開発」プロジェクトマネージャー。