NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【39】普及拡大へ 寄り添う商用電動車(2025年9月3日紙面掲載分)

現場不安の払拭

運輸部門の脱炭素化にはバス、トラック、タクシーなど商用車の電動化も重要だが、切り替えに際して特に留意すべき要件が「稼働率の維持」だ。バッテリー電気自動車(BEV)や燃料電池車(FCV)は、実際の走行距離、充電・充填(じゅうてん)時間や頻度など、稼働率を左右する要素がエンジン車と異なるため切り替えの影響を予測することが困難だ。また、業種や地域による運行条件の違いも大きく、「本当に使えるのか」との現場の不安が拭えない。

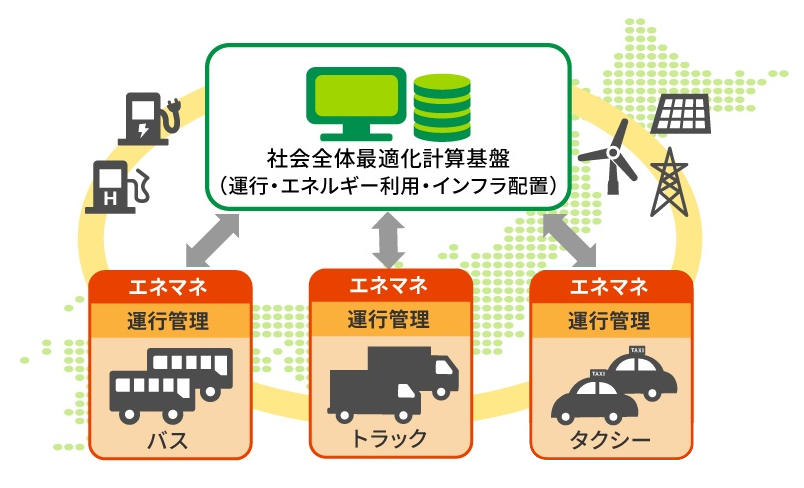

こうした導入に踏み切れない実情を解消すべく、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2022年度から取り組むのが「グリーンイノベーション基金/スマートモビリティ社会の構築事業」だ。物流・人流をテーマにBEV/FCVを順次導入し、得られた運行データや知見を活用して「運行管理と一体となったエネルギーマネジメントシステム」を開発する。最終的には22都道府県で約8000台規模の実証を行う予定だ。

事業イメージ

技術進化と共に

開発するシステムは、さまざまな充電方式や外国車・自動運転車など、将来の多様な選択肢を念頭に、高い汎用性を持つことを目指している。

関西電力や大阪メトロは、大阪・関西万博の会場内外でレベル4自動運転のバスを運行させているが、走行・停車中にワイヤレスで給電可能なシステムを併せて導入し、バスの運行とエネルギーマネジメントを一体管理するシステムの最適化実証に取り組んでいる。

ヤマト運輸は、電池交換方式を採用した上で、太陽光発電の最大限の活用に挑む。これまでの実証で得たノウハウを基に、商用BEVの導入から廃棄まで一気通貫でサポートする事業を2024年10月に立ち上げた。

トヨタ自動車やいすゞ自動車などOEM(完成車メーカー)5社で構成されるコマーシャル・ジャパン・パートナーシップ・テクノロジーズ(CJPT)コンソーシアムは、コンビニ事業者や運送事業者9社と連携し、FCVトラック向けに水素充填タイミングを考慮した運行ルート最適化システムを開発している。

開発したシステムによる効率的な運行管理の展開により、脱炭素化とともに、人手不足を背景とする日本の地域公共交通の課題解決の一助となることにも期待したい。

まさかの副産物

筆者は、商用電動車の普及には実際に車両を使うユーザーの声が重要だと考える。「排ガスが出ないので、経路に天日干しの干物があっても気兼ねなく配送できる」「救急搬送中、聴診器の音や患者の声が聴き取りやすい」といった声から、思いもよらなかった商用電動車の利点に気づかされる。商用電動車には、脱炭素化に加え地域に暮らす方々に寄り添える優しさがあることも広く紹介し、普及拡大につなげていきたい。

NEDO

自動車・蓄電池部

運輸チーム

チーム長

内海 敦子(うつみ あつこ)

自動車会社にてハイブリッド車(HEV)の開発や、FCV、プラグインハイブリッド車(PHEV)を含む電動車の企画/渉外を担当。中国に4年間出向し、政府渉外も経験。2023年よりグリーンイノベーション基金/スマートモビリティ社会の構築事業のプロジェクトマネージャーとして、電動商用車の普及活動に奔走。