NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【38】自動運転 省エネ×開発効率化(2025年8月27日紙面掲載分)

車産業は激戦

自動車産業は、デジタル変革(DX)とグリーン・トランスフォーメーション(GX)を軸に厳しい競争の最中にある。DXの競争軸は知能化だ。ソフトウエア定義車両(SDV)対応とともに自動運転技術の重要性が高まる中、消費電力の増大が課題だ。先進運転支援システム(ADAS)に比べ、自動運転では「認知」に加え「判断・制御」もシステムが担うため、消費電力が40倍以上との試算もある。一方、GXの競争軸は電動化だ。車両の開発スピード向上とコスト低減が競争力を左右する。中国を筆頭とする新興勢力はわずか20カ月余りの期間でモデルチェンジし、最新技術を実用化している。

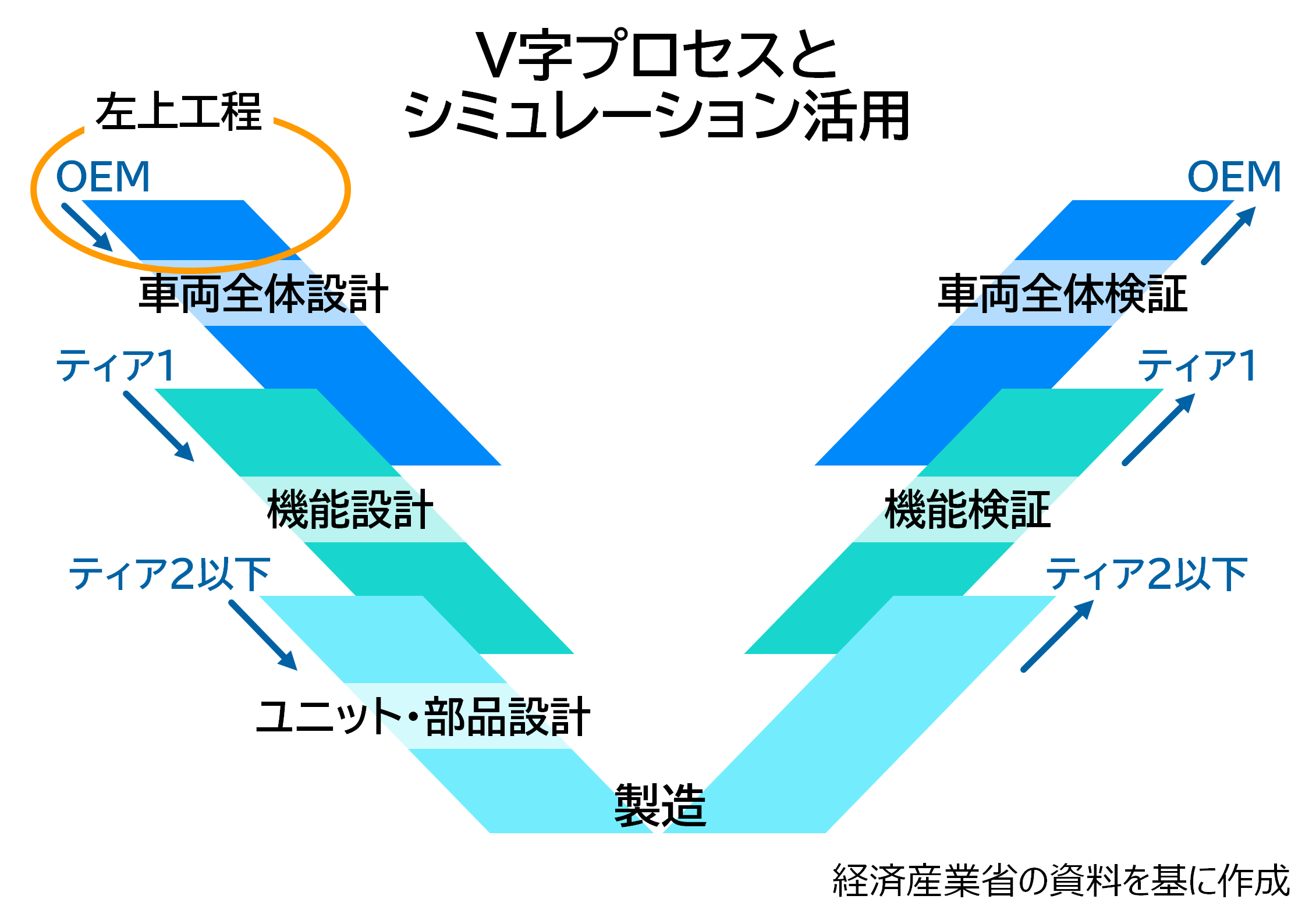

V字プロセスとシミュレーション活用

挑む最前線

こうした背景の下、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は2022年度から「電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発事業」で、自動運転に必要なソフトウエアやセンサーシステムの消費電力削減と、電動車の開発効率化に取り組んでいる。

ティアフォー(東京都品川区)は、世界初のオープンソース自動運転ソフトウエア「Autoware」をベースにクラウド依存を抑えたエッジ重視のソフトウエアの開発に取り組む。さまざまな交通環境に適応し、消費電力を70%削減する自動運転レベル4が目標だ。2026年春をめどに全国50カ所で展開予定の実証実験へ段階的に導入し、有効性を検証する。

ソニーセミコンダクタソリューションズ(神奈川県厚木市)は、車載認識システムの開発に取り組む。半導体の微細化や認識ソフトウエア処理の効率化によって周辺認識性能を向上および消費電力70%削減を目指す。性能評価環境も整備し、実用化に向けた検証を加速する。

日本自動車研究所(JARI)は、モデルベース開発のV字プロセスの左上工程「車両全体設計」の効率化に向け、完成車メーカー(OEM)とサプライヤー間で共通利用可能なデジタルツイン環境の構築を目指す。部品単位で計測・モデル化し、これを統合した車両モデルと、ADAS評価可能な走行環境モデルの構築を進め、OEMやサプライヤーにデモ版を提供し、改良を重ねている。

進む変化

生成AI(人工知能)技術の急速な進展により、エンド・ツー・エンド(E2E)による自動運転や、シミュレーション空間でのシステム評価など、開発手法が大きく変化している。柔軟に計画を見直すとともに、経済産業省や国土交通省などが進める他事業とも連携し、自動車産業の大変革を支えたい。

関連ページ

グリーンイノベーション基金事業:電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発

事業紹介:自動車・蓄電池

関連動画

完全自動運転社会の実現へ! 高速データ処理を実現するSoC研究開発

NEDOが支える未来の技術 #5 電気自動車(EV)の普及を加速させる「蓄電池」

NEDO

自動車・蓄電池部

次世代モーター・車載コンピューティングチーム

チーム長

黒田 尚(くろだ たかし)

IT系分野のエンジニアとして、LSI回路設計、製品・システム設計、商品開発に従事し、管理職までを歴任。2022年度より、グリーンイノベーション基金事業/電動車等省エネ化のための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発のプロジェクトマネージャーを担当。