NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【35】商用車・船の電動化 独自電池で市場開拓(2025年8月6日紙面掲載分)

脱炭素実現へ

モビリティーの電動化は乗用車が先行しているが、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)実現のためには、乗用車と同程度の二酸化炭素(CO2)を排出している商用車や、船舶などの自動車以外のモビリティーに広げていくことが不可欠だ。また、わが国のCO2排出量の約0.6%を占める建設機械の電動化への期待も大きい。

一方、これら大型商用モビリティー電動化のハードルは高く、わが国で2023年度に新車販売されたトラック(軽トラック・軽バン除く)や油圧ショベル(6トン以上)のうち電動車が占める割合は1%未満にとどまっている。

就航している電動内航船もほんの数例であり、こうした状況を打開するカギとなる蓄電池の開発が重要だ。

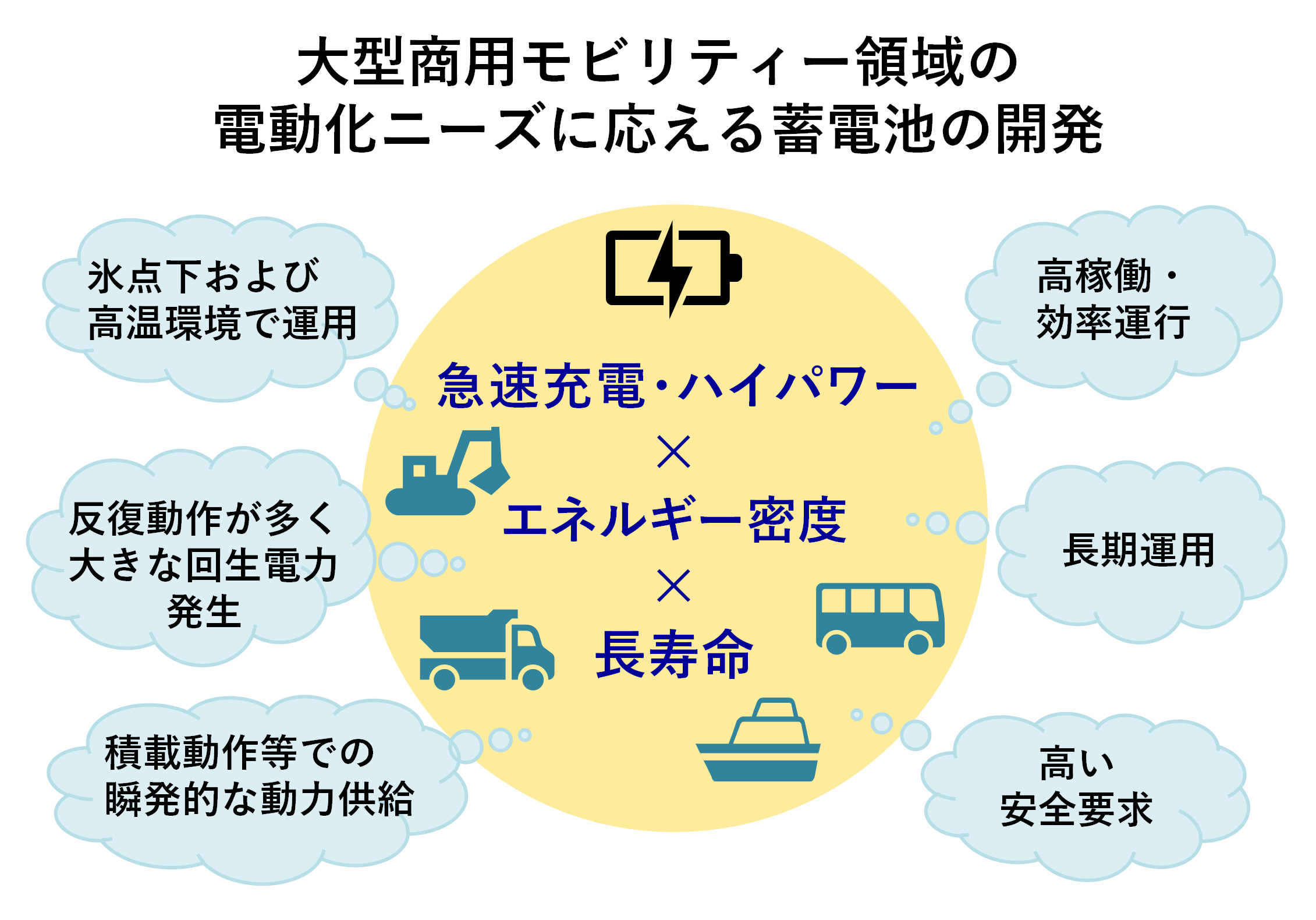

大型商用モビリティー領域の電動化ニーズに応える蓄電池の開発

大型商用に挑戦

大型商用モビリティー向け電池には、積載動作などでの瞬発的な動力供給、稼働率向上に寄与する急速充電性能、過酷な環境下や高い頻度で稼働させても安全で長期間使える耐久性など、乗用車向け電池とは異なる性能が求められる。稼働率向上にはエネルギー密度も重要となるが、リチウムイオン電池(LiB)のエネルギー密度と入出力密度、耐久性を同時に向上させることは難しい。

これに挑戦し、電動化領域の拡大を目指すのが、NEDOが経済安全保障重要技術育成プログラムの一環で実施する「ハイパワーを要するモビリティ等に搭載可能な次世代蓄電池技術の開発・実証」だ。電池事業を手がける東芝、エナックスに加え、異業種の三菱鉛筆、研究機関のファインセラミックスセンターが、互いのノウハウや強みを持ち寄り電池製造プロセスや材料開発に挑んだ。2024年度までに電池仕様を確立、ラボスケールのセルにて目標の電極素子エネルギー密度400Wh/L、入力密度10kW/L、出力密度5kW/L、サイクル寿命10万回見込みを達成した。2025年度からは、セルを大型化し、モジュール・パックでの性能検証に取り組む予定だ。高入出力であり、1kVを超える高電圧も想定したパックとなるため、充放電に伴う発熱や耐電圧への対策をしっかり講じた上で、入出力性能、安全性の検証を行っていく。

ユーザーと対話

早期に社会実装につなげるためには、蓄電池のユーザーとの対話が重要だ。NEDOは現在、海外の鉱山向け大型トラックや小型内航フェリーを対象に、ユーザーから運行パターンを具体的に聞き取って、シミュレーションに反映し、総所有コスト低減や運用領域の拡大といった、開発中電池の導入メリットを伝えている。加えて、国内展開に向けた導入補助や充電インフラ整備などの電動化促進支援について、関係省庁が集まる指定基金協議会にて議論を進めている。世界の大型商用モビリティーに日本独自のオンリー・ワン電池が搭載されることが目標だ。

NEDO

自動車・蓄電池部

ハイパワー電池チーム チーム長

松下 智子(まつした ともこ)

2007年阪大院(マテリアル生産科学専攻)修士修了、同年NEDO入構。機械システム技術開発部でプロジェクト運営を経験後、研究開発プロジェクトの評価・分析、ナノテクノロジー・材料分野の技術戦略策定、蓄電池に関する複数のプロジェクト立ち上げに従事。2024年より現職。