NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【33】全固体電池、新材料創出カギ(2025年7月23日紙面掲載分)

研究開発力磨く

全固体リチウムイオン電池(全固体LiB)は、液体LiB(液LiB)に比べ、高いエネルギー密度と優れた入出力特性の両立が可能であり、電動車の航続距離と充電性能の向上によるユーザーの利便性を高めるとの期待が高い。2020年代後半の車載に向け、グリーンイノベーション基金事業によって市場化の先鞭(せんべん)をつけているが、経済産業省が2022年に公表した蓄電池産業戦略が掲げる「30年以降もわが国が技術リーダーの地位を維持・確保していく」目標の実現には、研究開発能力のさらなる強化が必要だ。

全固体LiBの研究開発は日本がリードしてきたが、2021年に世界全体の特許出願の累積件数で中国が日本を抜き首位となった。日本と異なり、中国から海外への出願は極めて少なく、また中国の特許権者は多数の大学や企業に分散しているが、楽観は禁物だ。シェア確保に向けては継続的な電池性能の向上が必須であり、その柱となるのは「新材料の創出」と「創出された新材料の速やかな実用化」だ。

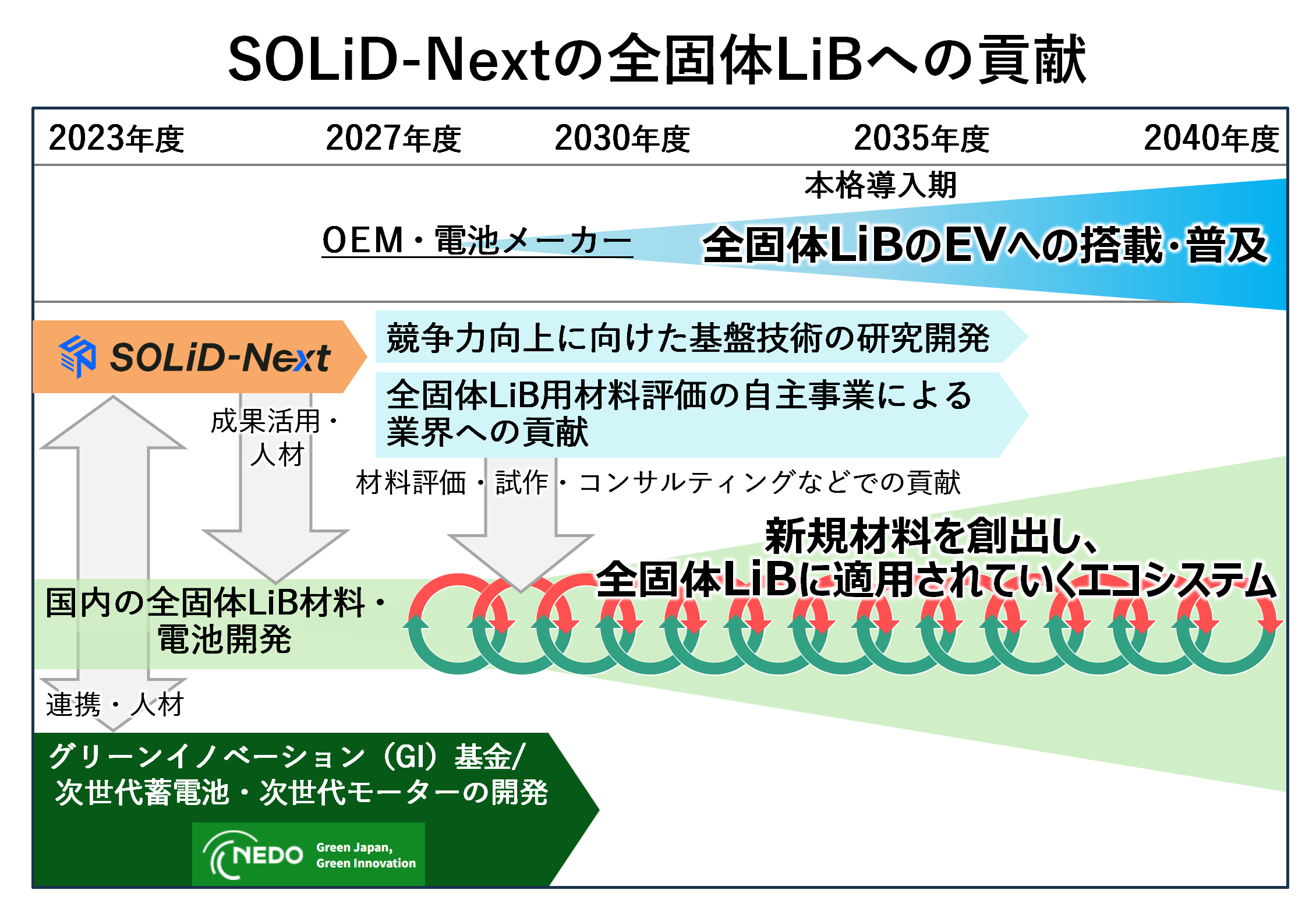

SOLiD-Nextの全固体LiBへの貢献

評価方法を確立

新材料創出の課題は、電池メーカーが情報流出を懸念し、開発された新材料に関する詳細な評価結果を材料メーカーにフィードバックしないことだ。この課題の解消に向け、2023年度に開始された次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発事業(通称SOLiD-Next)では、技術研究組合リチウムイオン電池材料評価研究センター(LIBTEC)が中心となり、新材料を評価する際に基準となる標準電池モデルや材料評価方法などの開発に取り組んでいる。これらが整えば電池メーカーの情報公開のリスクを避けて新材料の評価が可能となる。LIBTECには自動車、電池、材料などの代表的な企業から約40人の研究者が派遣されている。電池産業の川上から川下まで企業が揃っている日本ならではの体制で、世界的にも希有だ。個々の企業の利害を超えて集まった人材がLIBTECでともに研究開発することは、将来、各社で全固体LiB開発の中核を担う人材育成にも資する。

実用化の加速

創出された新材料の速やかな実用化に向け、LIBTECが開発中の標準電池モデルを用いて、企業やアカデミアから提供された電池材料の評価を実施している。その件数は2024年度末で約230件に上る。液LiBではセル電圧が4.2ボルトを超えると電解液が分解を始めるため、現状の正極材を超える電位を持つ材料の採用は難しい。一方、電解液を用いない全固体LiBでは新材料の採用の可能性が広がる。全固体LiBのポテンシャルを最大限引き出す新材料の創出に寄与していきたい。

関連ページ

事業紹介:自動車・蓄電池

朝日小学生新聞「おどろきサイエンス」 第7回 「安全に早く充電 全固体リチウムイオン電池」(2024年10月16日掲載)

関連動画

NEDOが支える未来の技術 #5 電気自動車(EV)の普及を加速させる「蓄電池」

NEDO

自動車・蓄電池部

車載蓄電池ユニット長

臼田 浩幸(うすだ ひろゆき)

筑波大院修了。博士(農学)。2006年NEDO入構。研究評価部、研究開発推進部、省エネルギー部、ワシントン事務所などを経て現職。次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術開発(SOLiD-Next)、電気自動車用革新型蓄電池開発(RISING3)プロジェクトマネージャー兼務。