NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【29】再生エネ事業化 長期視野で(2025年6月25日紙面掲載分)

継続的な開発を

私が所属する「再生可能エネルギー部」は2024年の組織再編で新設された。この「再エネ」あるいはNEDOが看板に掲げる「新エネ」は半世紀の歴史がある言葉である。では、研究開発において「再エネ」「新エネ」にはどのような特徴があるか。

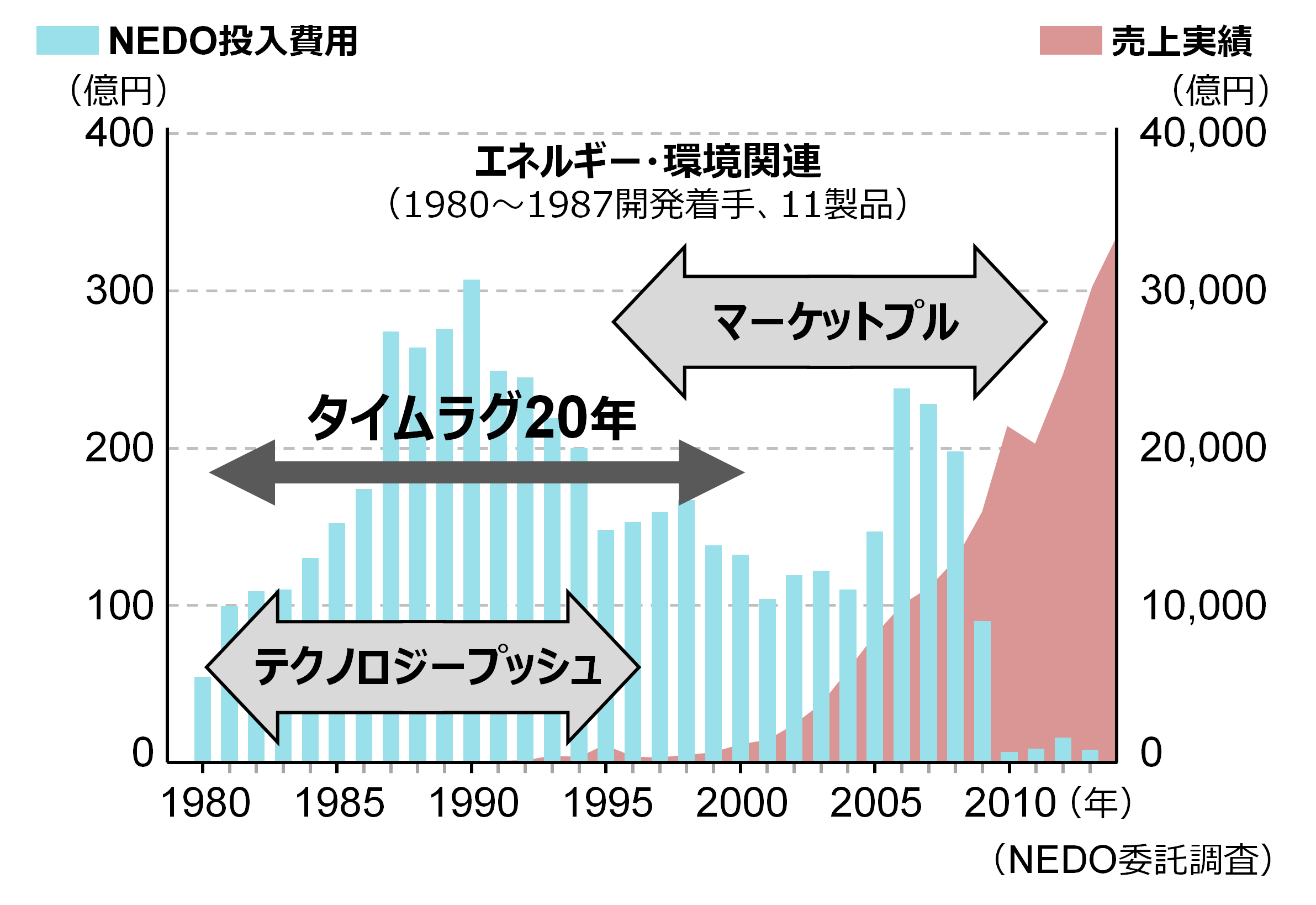

2017年にNEDOがまとめた調査報告書「NEDOプロジェクトから実用化した製品やプロセスに係る効果便益の可視化・俯瞰(ふかん)に関する検討」では二つの特徴が確認された。一つは、研究開発費用の投入開始から売り上げの形でアウトカムが現れるまでの期間が長いことである。「再エネ」「新エネ」関連で顕著な成果があった11製品ではこの平均期間が20年に上った。他の産業技術の7年の倍以上である。このようにアウトカムまでの期間が長い研究開発に対しては、一貫性・継続性のある技術政策による支援が求められる。

図 NEDOインサイド製品における投入費用及び経済効果

規制改革を促す

「再エネ」「新エネ」の研究開発のもう一つの特徴は、テクノロジー・プッシュからマーケット・プルへのスムーズな移行を支える制度改正や制度上の整理が欠かせないことだ。低コスト化や高効率化に成功しても、直ちに普及するわけではない。そうした技術的優位のある製品・サービスに対する需要を意識的に引き出し、マーケットを作る規制改革の取り組みも欠かせない。

技術開発はそうした規制改革にも貢献する必要がある。例えば、1986年の神戸市六甲アイランドの太陽光発電システムの実証研究では、再生エネ由来の電力を既存の電力系統に接続するための技術課題を抽出し、それに成功した。この記念碑的実証研究が、逆潮流も含めた本格的系統連系という、現在では一般的に行われている送電網利用を可能とする規制緩和につながった。また、2000年代、500軒超の一般家庭の屋根に太陽電池を集中的に設置して安全性を検証した群馬県太田市の実証研究は、単独運転検出装置の認証制度や標準化につながった。

横浜で成果報告

7月15~17日にパシフィコ横浜で開催するNEDOの成果報告会では、こうした「再エネ」「新エネ」の研究開発の特徴・課題の克服を目指す最新の取り組みも紹介する。

柔軟で軽量なペロブスカイト太陽電池、循環型の原料で製造される航空燃料(SAF)の本格的普及に向けた制度的課題は何か、それはどう解消されるのか、共に考える場にぜひお越しいただきたい。今回は、中小・スタートアップ企業をはじめとする幅広い分野の開発者とのネットワーキングも精力的に展開する予定である。

関連ページ

事業紹介:再生可能エネルギー

2025年度NEDOエネルギー・地球環境(水素・アンモニア/再生可能エネルギー/脱炭素技術)分野 成果報告会の開催

朝日小学生新聞「おどろきサイエンス」 第3回 「地中の熱を利用して環境にやさしい暮らし」(2024年6月19日掲載)

関連動画

NEDOが支える未来の技術 #2 カーボンニュートラルに欠かせない「熱利用」

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

再生可能エネルギー部 統括課長

上坂 真(うえさか しん)

1996年早大院(理工学)修士課程修了、同年NEDO入構。エネルギー関連でマイクログリッド実証事業やベンチャー支援制度設計のほか、マネジメント分析・アウトカム評価業務に従事。2010年同大院(商学)MBA修了。現職にて、再エネ熱プロジェクトのマネジメントを経て、再生可能エネルギー事業全般を統括。