NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【27】窒素を循環、環境再生へ(2025年6月11日紙面掲載分)

地球の限界

プラネタリー・バウンダリー(地球の限界)という言葉をご存じだろうか。地球が安全で健康な状態を保てる境界であり、人類の活動によってこの境界を超えると地球の修復力が機能せず、人類の生存にも影響を及ぼすという考え方である。

NEDOが経済産業省と毎年共催するInnovation for Cool Earth Forum(ICEF)では、2009年にスウェーデンで提唱された9つの環境限界指標であるプラネタリー・バウンダリーを24年のテーマに取り上げた。その1つ「生物地球化学的循環」において、窒素化合物は既に限界を超えていると警告された。特に、一酸化二窒素(N2O)は二酸化炭素(CO2)の約265倍の温室効果があることに加え、オゾン層を破壊する物質として国連環境計画や24年のIPCCでも警鐘が鳴らされている。

微生物で分解

日本では政府の総合科学技術・イノベーション会議が決定した10のムーンショット目標のうち目標4で「2050 年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」が掲げられ、現在複数のプロジェクトを進めている。

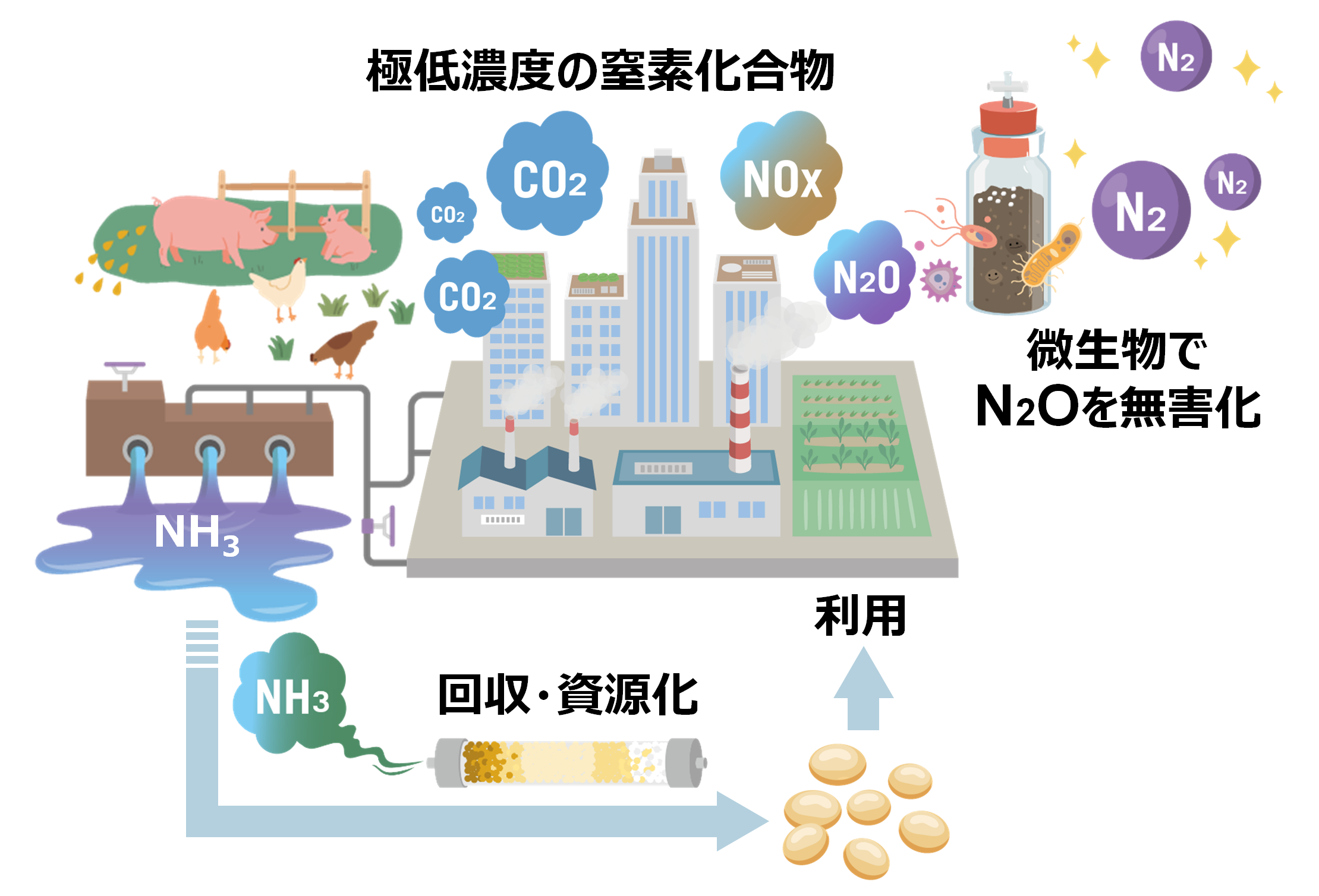

その1つが、農業由来のN2O削減である。世界で生産されるアンモニアの約8割は化学肥料に使われるが、作物に吸収されるのは半分にとどまり、残りはN2Oや硝酸イオンとして環境中に放出される。そこで、微生物資材によってN2Oを削減する研究開発を進めている。特に注目されているのがマメ科植物の根に共生する根粒菌であり、N2Oを高効率で分解する菌株を東北大の南澤究教授らが世界で初めて特定し、N2O排出を3割削減する成果も得られている。また、マメ科以外の作物にも適用できる微生物の有望候補も見つかっている。

もう1つは、廃水に含まれるアンモニアを回収し、資源として再利用する技術の開発である。家畜飼料中の窒素のうち、畜産物になるのは10〜20%に過ぎず、消費後も排せつなどで多くの窒素がアンモニアとして排出される。これを資源として循環させることができれば窒素の放出を削減できる。またアンモニア製造や排水処理の過程で排出されるCO2の削減も期待できる。

図 新たな窒素循環のイメージ

共創で開く未来

こうした日本の技術は米国でも注目を集めている。NEDOは米国エネルギー省のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)と23年連携協定を締結し、共同で支援するプロジェクトの選定を進めているが、その中に窒素循環の技術も含まれている。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

フロンティア部 ムーンショットユニット

ユニット長

吉田 朋央(よしだ ともなが)

2006年にNEDO入構。ナノテク・材料部にて企画運営業務を経験後、企画調整部、総務企画部、評価部、プロジェクトマネジメント室、技術戦略研究センターなどで事業戦略や知財戦略、プロジェクトマネージャー制度の導入などの組織運営に従事。18年京都大学大学院特定准教授を経て20年より現職。