NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【22】中国のエネ管理、日本に好機(2025年5月7日紙面掲載分)

電力調整に課題

NEDO北京事務所は、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)実現を産業発展の原動力とするため大規模な社会実装を進める中国において、日本が強みを持つエネルギー・環境技術の実証を日中両国企業共同で行うプロジェクトの組成および実施を通じて、実証技術の普及を図ることを主なミッションとして活動している。

中国では、2030年までの二酸化炭素(CO2)排出ピークアウトと2060年のカーボンニュートラル実現に向けて、太陽光や風力など、再生可能エネルギー由来の発電設備の導入拡大や新エネルギー車の急速な普及が進んでいる。他方で、再生エネ由来の電力は季節や天候によって発電量の変動が大きいため、電力調整の能力向上が課題になっている。

貯蔵設備が拡大

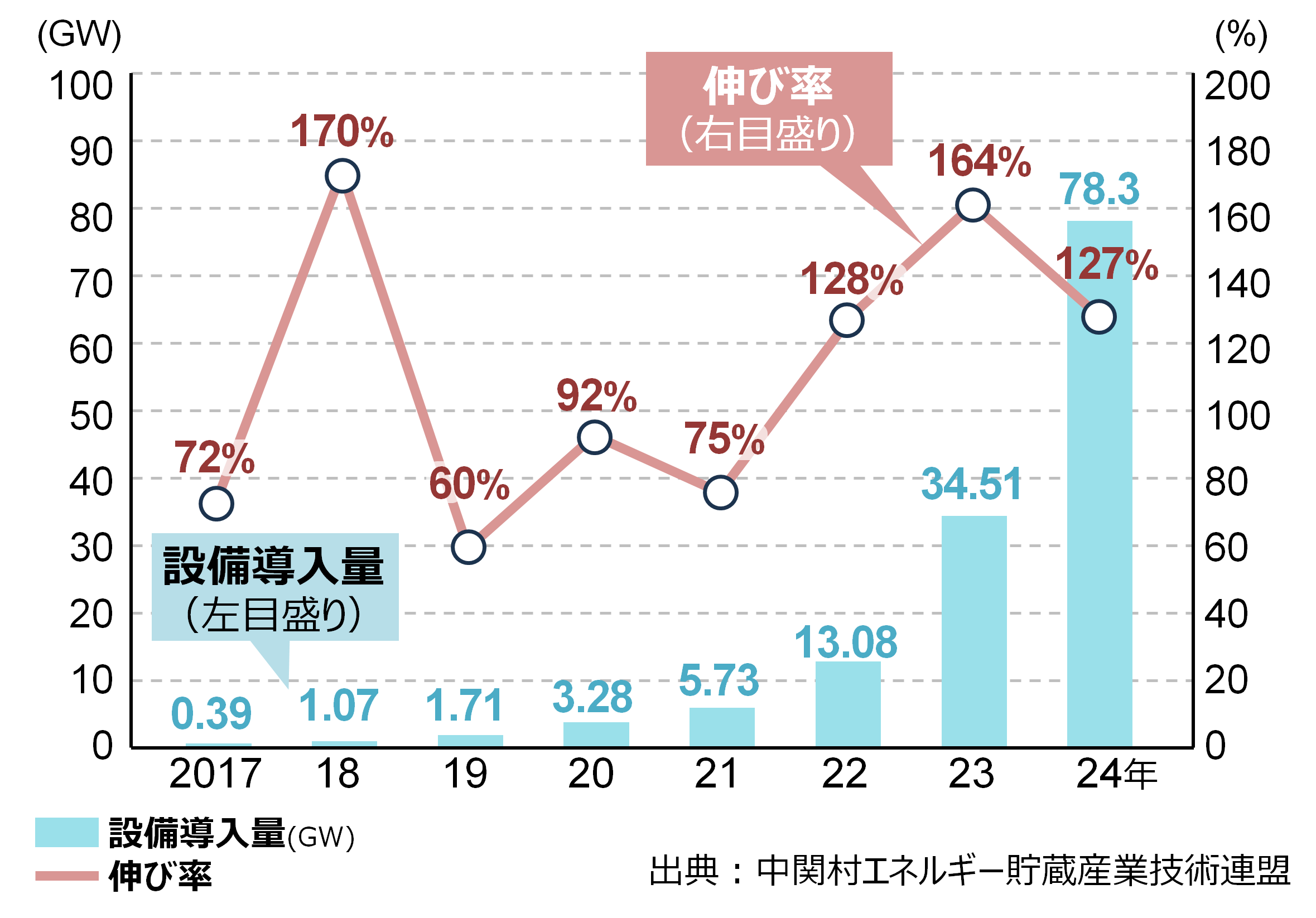

これを解消するため、中国政府が再生エネ発電所において一定規模のエネルギー貯蔵が可能な「新型エネルギー貯蔵」設備の設置を義務付けたことなどにより、2024年のリチウムイオン電池(LiB)などエネルギー貯蔵設備の設置容量は3年連続で2倍を大きく超える伸びとなった。

また、LiBの大量生産に伴う価格の大幅な低減により、工場など電力需要の多い地方において「新型エネルギー貯蔵」設備を導入し、昼夜間の電力価格差益を得る動きが広まったほか、政府は年間販売1000万台を突破した新エネルギー車の電池を活用したV2G(Vehicle-to-Grid:ビークル・ツー・グリッド)の試験的な取り組みを積極的に奨励している。

図 中国の「新型エネルギー貯蔵」設備導入量

高度な技術必要

今後、中国では「新型エネルギー貯蔵」の普及により、再生エネの有効利用、エネルギー消費の縮減など、これまで以上に高度なエネルギー管理技術が求められるようになる。また、中国政府が推進する、「以旧換新」や「新質生産力」といった高付加価値製品製造への転換により、生産現場での歩留まりが改善し、自動生産化も進むため、エネルギーの安定供給の重要性はさらに増すだろう。

これまで中国では日本のエネルギー関連技術や製品が性能、安定性、安全運用の面で優勢であっても、高価を理由に採用が見送られる事例が多くあった。これは日本の技術・製品が求められる以上のスペックを備えていたためと考えられる。

しかし、今後の中国市場では、エネルギー管理システム(EMS)、スマートコミュニティ、省エネ、スマート保安など日本企業が得意とする緻密なエネルギー管理技術などが適切に評価されるようになるものと期待している。

関連ページ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

北京事務所 所長

斧 宗一郎(おの そういちろう)

1999年通商産業省(現経済産業省)入省後、通商政策局北東アジア課(中国担当)をはじめ、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所、在瀋陽日本国総領事館(経済領事)と中国業務に長く従事。前職は資源エネルギー庁国際課。2024年7月より現職。