NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【19】日本の技術 世界に届ける(2025年4月16日紙面掲載分)

経営の視点

「TTM」。何の略か分かるだろうか。

これはある人が自己紹介の時に使っていた職種で、「Tech to Market」の略。日本語では「技術の商用化担当」といったところ。その人が働いているのは米国エネルギー省傘下のエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)と呼ばれる組織で、NEDOと同じように技術開発の支援をしている。

ARPA-Eや、その原型といわれる米国国防高等研究計画局(DARPA)では、個別技術分野の専門家であるプログラムディレクター(PD)の裁量が大きいことが知られている。しかし、実は経営学修士(MBA)保有者らからなるTTMの方々がPDを支えていることはあまり知られていない。支援先として選ばれると、技術の専門家であるPDとビジネスの専門家であるTTMが二人三脚で支援を行う。エンドユーザーは誰か、どの程度のスケールが必要か、そのためにファイナンスをどうするか、などなど。技術開発と同時にこうした観点からも試行錯誤をしながらプロジェクトが進行していくようだ。

日米で補完

私はNEDOワシントン事務所に勤務し、日米のエネルギー・テック分野での連携促進のために邁(まい)進している。米国から学べることは何かと追求した結果、同じような支援機関であるARPA-Eと連携協定を結ぶに至った。両機関が注目している分野を特定し、日米双方で補完できる技術を持ち寄り、連携しながら開発しようということで案件の選定を進めているところだが、それに加えて、ARPA-Eの好意により、事務所の同僚を数カ月、ARPA-Eに派遣することも実現した。彼はPDやTTMに同行し、アメリカ中のさまざまなプロジェクトの現場をまわって帰ってきた。何物にも代えがたい経験をして帰ってきた彼の学びは、今後NEDOの技術開発支援のあり方に大きな示唆を与えてくれるものと思っている。

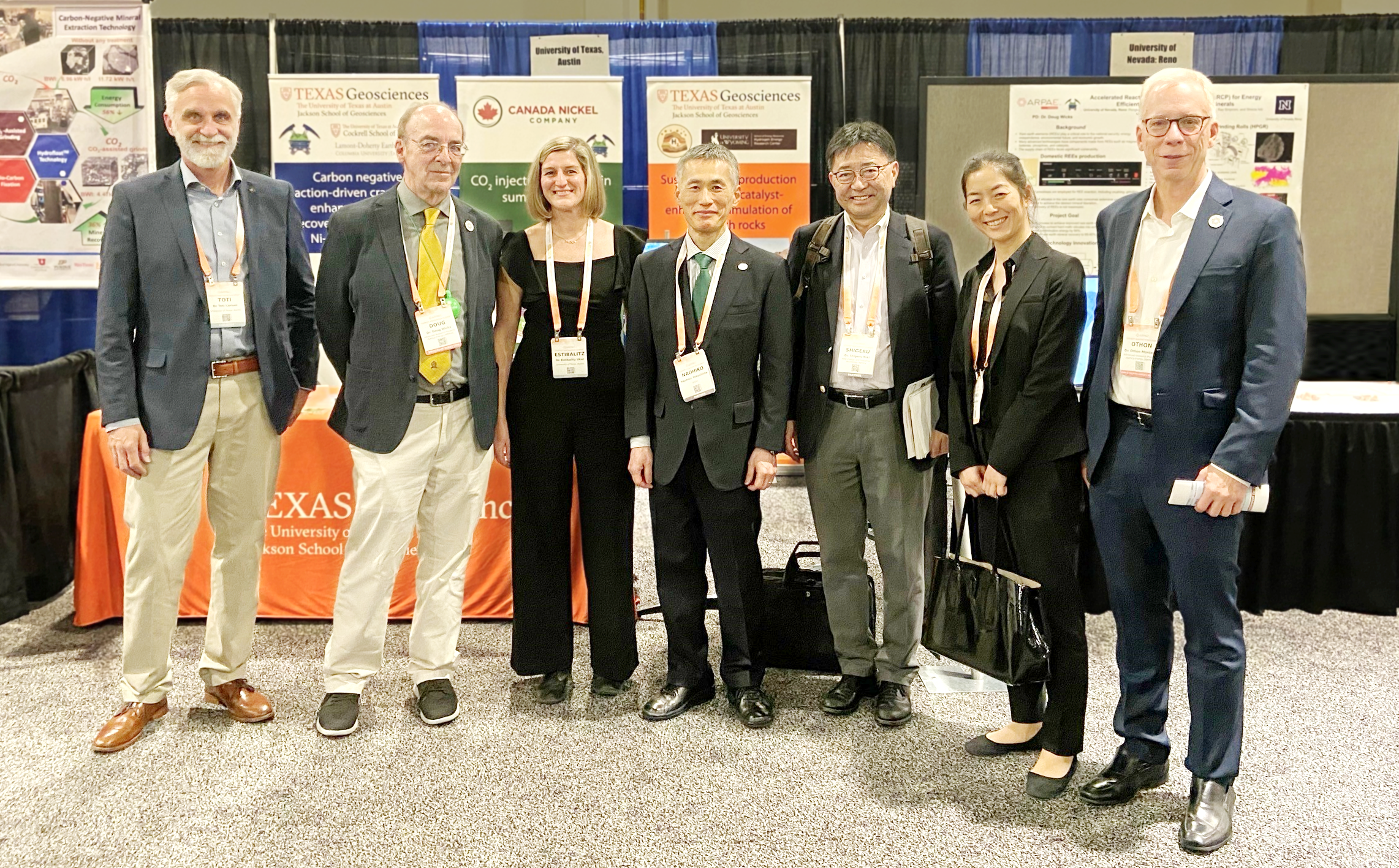

PD(左から2人目)、TTM(1番右)と天然水素関係の資金受領機関関係者やNEDOのメンバー

(3月17日、ARPA-Eサミットにて)

マーケット拡大

世界中からSTEM人材を吸い寄せる求心力、膨大な研究資金とリスクマネー。彼我の差は大きい。そしてリスク許容度も違う。だから日本にはスタートアップは難しい。こんな話はもう何十年もしてきた。

しかしながら、「技術のタネを商用化まで持っていく部分の仕組みづくり」について、カイゼンの得意な日本ができることは多々あるのではないか。それが、NEDOに戻ってきた同僚からの私の学びである。

そして「マーケット」は世界に広がっている。日本発の技術(T)が世界の市場(M)に到達する(TTM)ためにNEDOは何ができるのか。それ自体が試行錯誤のプロセスかもしれないが、できることから着実に進めていきたい。

関連ページ

ワシントン事務所/Representative Office in Washington, D.C.

トピックス:米国ARPA-Eと「協力交流についての覚書」を締結(2023年10月6日掲載)

トピックス:ARPA-E Energy Innovation Summit 2025に出展しワークショップを開催(2025年3月21日掲載)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

ワシントン事務所 所長

髙木 美香(たかぎ みか)

2002年に経済産業省入省。クール・ジャパンの海外発信やコンテンツ産業政策など「ソフト・パワー」を得意分野としてきたが、2022年からNEDOワシントン事務所でエネルギーや重要振興技術など「ハード・パワー」の日米連携に携わることで、見えている世界が一変したことを痛感している。