NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【18】TSC、革新技術実装に貢献(2025年4月9日紙面掲載分)

「新結合」促す

TSCは2024年7月のNEDO組織改革により、技術戦略研究センターから、イノベーション戦略センターに生まれ変わった。“シン”TSCとして、各技術分野を俯瞰(ふかん)的に分析し、日本が新たに取り組むべきフロンティア領域を提案するInnovation Outlookといった新たな活動を始めた。Innovation Outlookは3月末でver. 1.0をとりまとめ、夏ごろの公表に向けて準備を進めている。

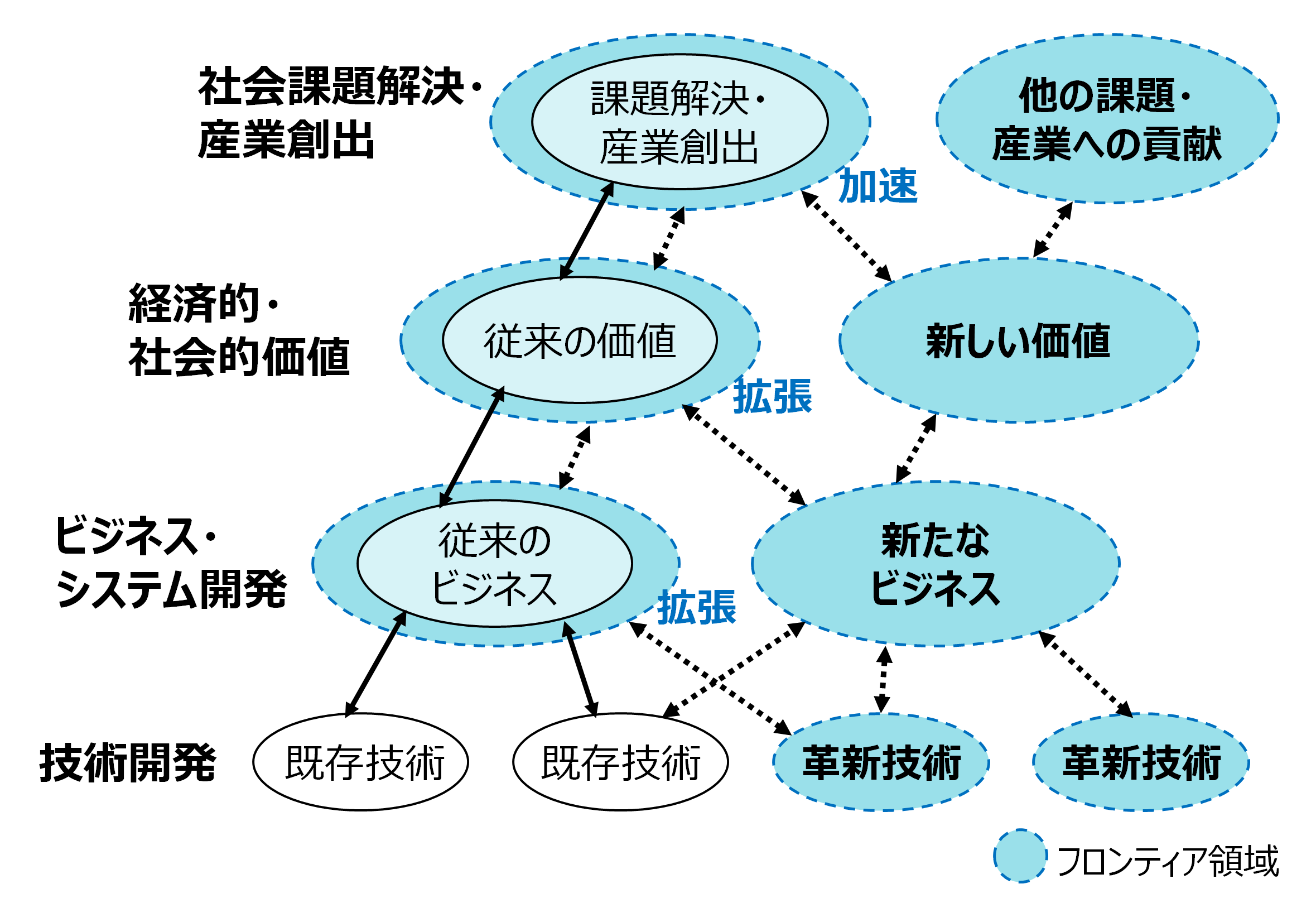

そもそもイノベーションとは、技術開発のことではなく、イノベーション理論の父であるシュンペーターによると「新結合」のことである。社会課題の解決や新たな産業の創出に向けて、AI(人工知能)やデジタル化も後押しし、さまざまな結合が加速的に起きている。イノベーション創出に向けては異なるものをつなぐ人材、組織が求められている。

ハブ機能強化

TSCは、本連載でこれまで見ていただいたように、各技術分野の企業、大学、国研からタレント人材が集まっている。

また、技術だけでなくビジネス、金融、知財・標準化などの人材の確保にも取り組んでいる。イノベーションのハブとしての機能をさらに強化するため、さまざまな取り組みを進めている。

まず、各フロンティア領域についてプログラムディレクター(PD)を設置する。PDはいわばイノベーションのプロデューサーである。個々の技術を支援するだけでなく、技術と技術、技術とビジネスを組み合わせ、新たな価値を創出する。ARPA-E(米国エネルギー高等研究計画局)をベンチマークとしつつ、わが国の状況に合わせたPDの仕組みを構築する。

図 フロンティア領域の推進のイメージ

学ぶ場提供

次に、NEDO職員のみならず、企業や大学などからの出向者に対し、技術経営(MOT)を実践しながら学ぶ場を提供する。TSCにおいて、社会課題を起点として幅広い視点から社会実装に向けた戦略を練る機会を経験することで、日本のイノベーション創出をリードする人材の育成、確保につなげる。

最後に、国内外のシンクタンクとの技術インテリジェンスネットワークの構築に取り組む。例えば、欧州の共同研究センター(JRC)は、Horizon Scanning手法などにより、新興技術の兆しを捉える活動を行っており、学ぶところが多い。

TSCでは、こうした取り組みを強化しながら、社会課題解決や新産業創出に向けた革新技術の社会実装に貢献してまいりたい。

関連ページ

イノベーション戦略センター(Technology and Innovation Strategy Center)について

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

事務局長

植木 健司

1999年東工大(現東京科学大)院修士修了。阪大院社会人博士課程在学中。99年に通産省(現経産省)入省以来、同省や関係府省にて、技術・イノベーション、規制改革、地域開発などさまざまな政策分野を担当。23年7月にNEDO技術戦略研究センター次長、24年7月にNEDOの組織改革に伴い現職。