NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【15】工業炉技術 適材適所で共存(2025年3月19日紙面掲載分)

全体像を把握

2050年のエネルギー技術を俯瞰(ふかん)して技術開発の全体像を把握することは有効である。特に産業への影響が大きい「工業炉」や「モビリティー」におけるエネルギー技術は重要である。

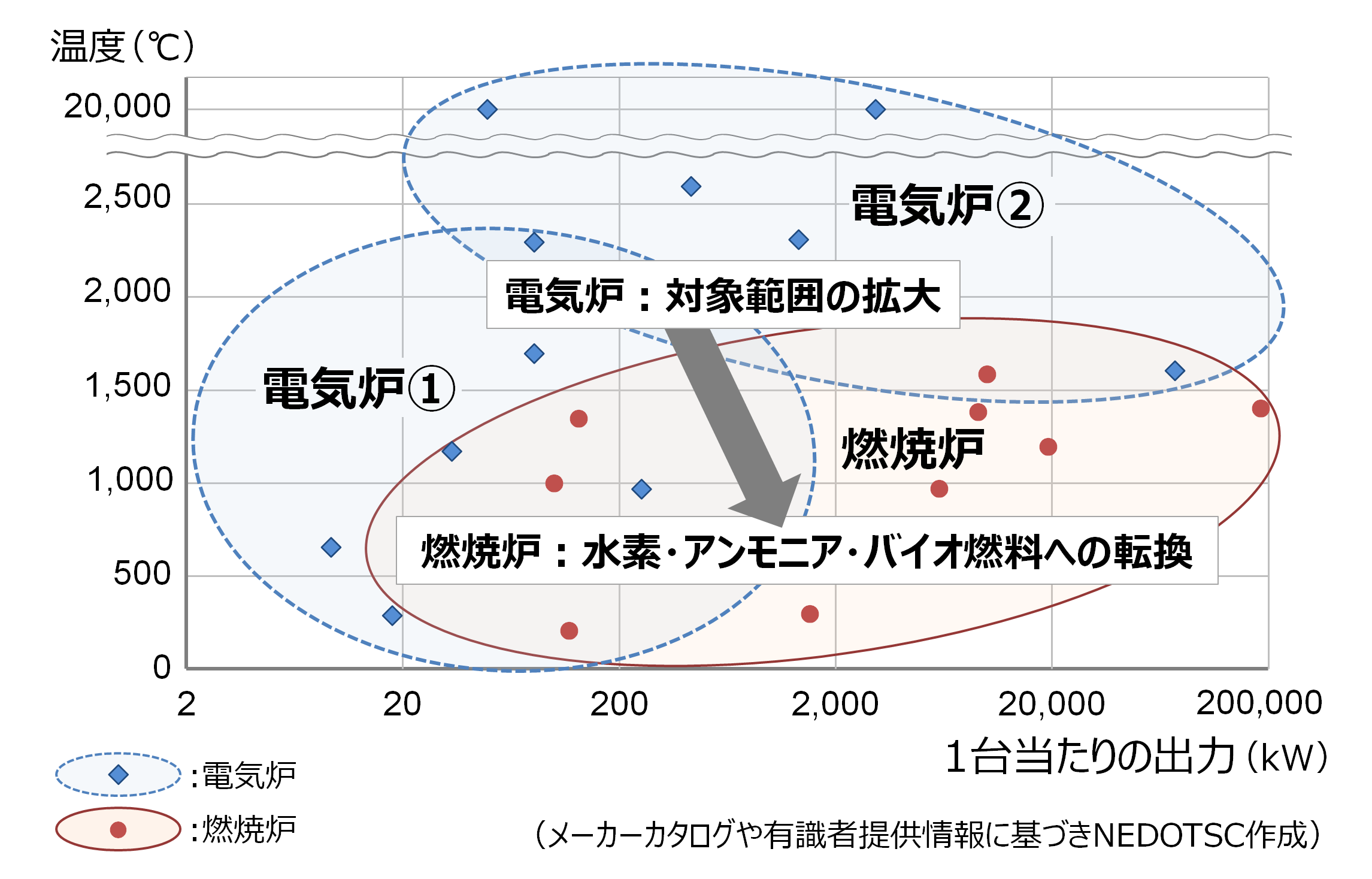

産業熱プロセスとして重要な工業炉を、横軸に出力、縦軸に使用温度をとると、図のように全体俯瞰される。燃焼温度の1500℃以下であれば、広い出力範囲で都市ガスを使う燃焼炉が使用され、精密に温度制御する小型炉(図中①)や、1500℃以上が必要な高温炉(図中②)には電気炉が活用されている。

2050年には、化石燃料である都市ガスは使用できなくなり、電気、水素、アンモニア、バイオ燃料に置き換える必要がある。ただし、合成メタンへの転換は、バイオマス燃焼ガスや空気中からカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)な二酸化炭素(CO2)を集める動力とメタンの合成エネルギーが大きく経済的に難しい。都市ガス炉を電気炉に置き換えることは、燃焼ガスの制御がないので、有効な選択肢である。

しかしながら、例えば2000kW規模の工業炉の場合、電気では年間2億円を超える運転費となるが、水素やアンモニアでは1億円以下で済み、製品価格を抑えることができるので、水素やアンモニアの工業炉も有効である。

図 2050年の工業炉の技術俯瞰

世界をリード

ただし、水素は炉内での水素脆化(ぜいか)、アンモニアは金属材料の窒化が課題であり、グリーンイノベーション基金事業でも火炎の制御による品質劣化防止技術の開発に取り組んでいる。中小企業が中心の産業であり、日本の競争力が強い分野でもあるので、水素・アンモニアの扱いや立地を含めた安全性を確立して、世界をリードすることが期待される

2050年には、電気炉の適用範囲の拡大と、水素・アンモニア・バイオ燃料による燃焼炉の実現により、それぞれが適材適所で共存すると想定される。

ガソリン代替

現在の自動車、トラック、ヘリコプター、船などのモビリティーを、エネルギー量と出力の観点で俯瞰すると、ガソリン自動車の領域と、それより大きなエネルギー量を持つディーゼル機関の領域に大別される。2050年にガソリン車は、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)により代替される。

ディーゼル機関の領域は、EVやFCVではカバーしきれず、カーボンニュートラルな液体燃料の内燃機関が必要である。EVとFCVとバイオ液体燃料の内燃機関の技術開発が進み、共存しながら、2050年のモビリティーを支える。

関連公表

1.一般社団法人エネルギー・資源学会 会誌「エネルギー・資源」Vol.44、No5,pp.294-299,2023

2.PTUフォーラム2024 (主催:職業能力開発総合大学校)

職業能力開発シンポジウム GXの課題および人材育成への展開 (2024年11月29日開催)

「2050年のカーボンニュートラルの実現に向けてー技術開発の現状と課題ー」講演 矢部 彰

関連ページ

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

サステナブルエネルギーユニット フェロー

矢部 彰

東工大院(現東京科学大)機械物理工学専攻修了(工学博士)、通商産業省(現経済産業省)工業技術院機械技術研究所(現産業技術総合研究所)入所、産総研理事(エネルギー・環境分野担当等)、NEDO技術戦略研究センターユニット長、2020年より現職。福島国際研究教育機構(F-REI)エネルギー分野長を兼任。