NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【12】フロンティアマテリアル 付加価値技術に勝ち筋(2025年2月26日紙面掲載分)

日本勢が優位に

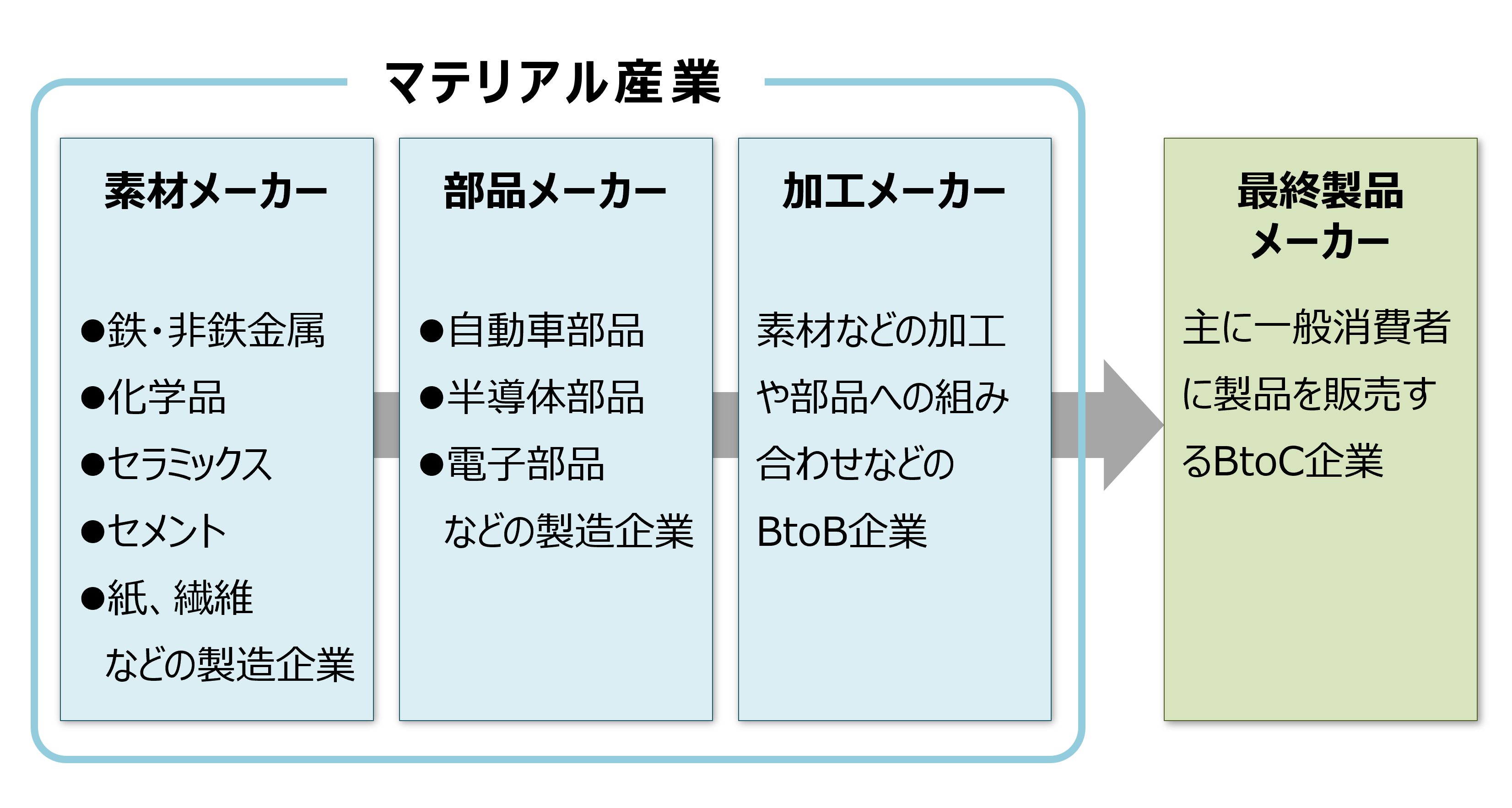

日本では、素材や部品、加工などを含むマテリアル分野で、高機能で品質に優れた製品を産み出す力を持った企業が多く存在する。世界的に高い市場シェアを占める製品の数も多く、日本のマテリアル企業は最先端の最終製品へつながるサプライチェーン(供給網)の中で重要なポジションを占めており、国内外から大きな注目を集めて浴びている。

日本のマテリアル企業群の特徴として、すり合わせといった、デジタル化以前のアナログ時代から積み上げてきた、一朝一夕には獲得できない日本ならではのモノづくり組織能力がある。この能力と個々の技術との両輪で生み出される高機能マテリアルは模倣困難な独自性を伴うことが多い。

楠木健・一橋大学教授は、日本の企業はその規模の大小に関わらず中小企業的だと指摘(『経営センスの論理』新潮新書、2013)しているが、コアとなる技術を深化し、その組み合わせにより、付加価値の高い高機能製品を開発することで競争力を強めているスタイルは中小企業的と言える。

図 素材、部品および加工などのプロセスからなるマテリアル産業

環境にも貢献

近年、デジタルトランスフォーメーション変革(DX)化や脱炭素、経済安全保障などマテリアル産業を取り巻く内外の環境は大きく変化しており、その中で日本のマテリアル産業に対する関心と期待も大きくなっている。特にマテリアルは自動車産業をはじめとする産業全般を下支えする基盤でもあるため、求められる価値の内容も経済価値のみならず環境価値や社会価値など、より広い対象をカバーするようになりつつある。

今後、複雑化するさまざまな社会課題解決に貢献する先端マテリアル開発を進めるにあたっては、そのような価値の実現につながるイノベーションを中長期にわたって継続していくことが重要になる。NEDO TSCでは、その技術開発の軸を「フロンティアマテリアル」と位置づけて取り組みの具体化に向けた検討を行っている。

多分野で多様な企業が集積する日本のマテリアル産業の特徴が次のイノベーションを創出する上で効果的に作用し、価値に裏付けられた技術開発へのこだわりと独自の組織運営の強みを生かしていくことが勝ち筋になると考えられる。

来月にセミナー

そこで、TSCは3月7日に「日本のマテリアルのイノベーション 共創が拓く新時代に向けて」と題して公開セミナーを開催する。多くの方々にご参加いただき、日本のマテリアル産業のあるべき姿を考える契機となればと思う。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

イノベーション戦略センター(TSC)

ナノテクノロジー・材料ユニット ユニット長

藤本 辰雄

1986年京大卒、新日本製鉄(現日本製鉄)入社。1995年英国ケンブリッジ大学にてPh.D.修了(物理学)。磁性や超電導、および半導体に関わる材料研究に広く従事した経験を基にマテリアル産業に係るインテリジェンス活動に取り組んでいます。2019年より現職。