NEDOは2024年12月より、日刊工業新聞の科学技術・大学面において、「NEDO未来展望~イノベーションを社会へ~」と題し、NEDOが推進しているプロジェクト等について、その概要や特徴、目標、現時点での成果等をプロジェクト等の担当者が執筆・紹介しています(年末年始を除く毎週水曜日に掲載)。当Web Magazineではバックナンバー記事を掲載します。

【11】経済安全保障 「国際協調」第1で実現(2025年2月19日紙面掲載分)

5月で施行3年

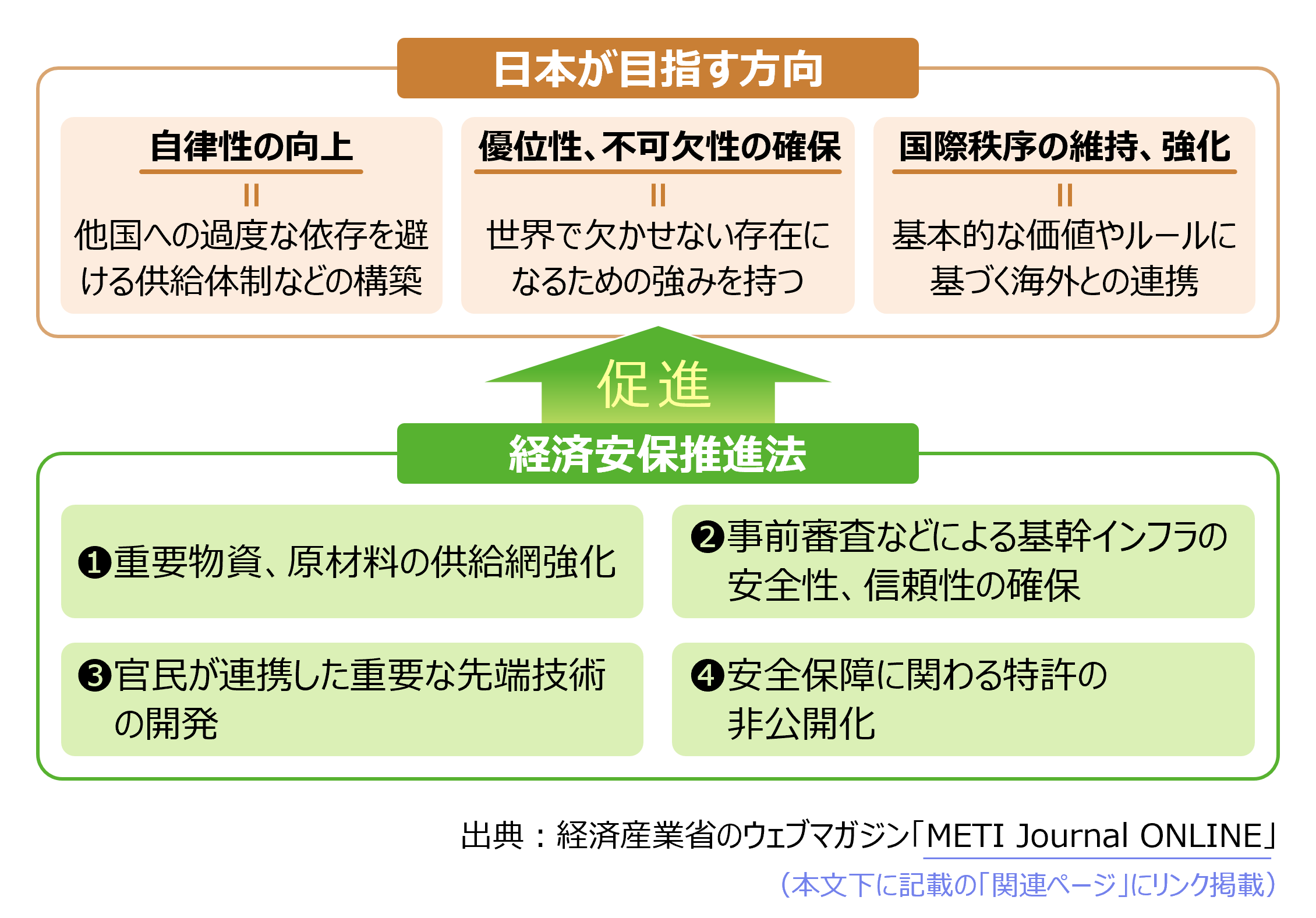

経済安全保障推進法が施行されて、2025年5月で3年を迎える。同法において、経済安全保障とは何かについての明確な定義はないが、「戦略的自律性」「戦略的不可欠性」がこの法律を語る上で用いられることが多い。しかし、同法の第3の柱のような位置づけとして「国際協調」が示されていることを忘れてはならない※1。これは、日本の人口が減少する中で、海外市場の獲得なくしては日本の経済安全保障は達成されないことを意味するものと考えている。

図 日本政府が進める経済安保の構図

答えを明確に

「国際協調」は、実際に取り組んでみると「言うは易(やす)し、行うは難(かた)し」の世界で、特に海外の研究機関などと話をする際には、明確なギブ・アンド・テイクの世界が存在する。当然のことではあるが、こちらからの一方的な面会依頼だけで会ってくれる者は存在しない。我々は相手に対して何を求めているのか、相手に対してどのようなメリットを提供できるのかなどの問いに対する答えを初めから明確に持つことが必要だ。また、面会が実現したとしても、次の具体的なアクションにつながるケースも多くはない。数ある中から、志を同じくする機関を見いだし、お互いが相応に努力し、継続的に緊密な交流を続けてはじめて意味ある共同プロジェクトを成立させることができる。

攻守の理解を

先日、米ラスベガスで開かれたCES2025というテクノロジーの展示会を訪問する機会を得た。日本は24年よりも展示数は増えたものの、アジアという単位でみても、韓国、中国勢と比べると数も少なく、また製品の魅力的な見せ方という観点からも見劣りがする。

自戒を込めて申し上げれば、NEDOにおける国際連携事業の割合は、予算規模でいうとわずか数%程度に過ぎず、予算の多くが日本企業で構成されるコンソーシアムに支出されるなど、内向きの傾向が見受けられる。

経済安全保障を実現する上で重要なのは、技術的に何を守り、何を攻めの材料に使うのかという攻守の正しい理解であり、国内企業のみでの技術開発は、海外市場獲得という観点からは不利に働くだろう。

幸いにして現在、日本と組みたいと言う国や機関はそれなりに存在する。海外からこうした声がかかる今のうちに、技術開発の現場では、むしろ1番に「国際協調」を位置づけ、相応の人を張り、粘り強く海外に出ていく取り組みが求められる。

関連ページ

※1:経済産業省のウェブマガジン「METI Journal ONLINE」

政策特集/新社会人必見 経済政策5つのキーワード vol.2 国を守る経済安全保障 日本の方向性は?

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

経済安全保障室 室長

(兼)イノベーション戦略センター(TSC)

国際戦略ユニット ユニット長

徳弘 雅世

05年東大院(航空宇宙工学)修士修了、同年経済産業省入省。12年ロンドンスクールオブエコノミクスMPA(行政学)修了。経産省では通商政策やイノベーション政策に従事。22年より現職。近年は友人とのランニング大会参加が恒例行事だが一向に速くならないのが悩み。何事にも継続が大事、と自らに言い聞かせている。