「懸賞金」でイノベーション、多数のプレーヤーの技術・知見を集めたい

NEDOは、2023年度から「NEDO懸賞金活用型プログラム」(NEDO Challenge)を開始した。技術課題や社会課題の解決に向けて多様なシーズ・ソリューションを「コンテスト形式」で募る施策だ。懸賞金に加え、研究開発期間中の非金銭的支援(伴走支援、ネットワーク構築など)を組み合わせることで、研究開発を促進させ、より多くの応募を促し、将来の社会課題解決や新産業創出につながる革新的なシーズをいち早く発掘することを狙う。なぜ、こうしたプログラムを始めたのか。その狙いや従来の施策との違いなどについて、NEDO フロンティア部 先導研究ユニット長(兼 フロンティア・懸賞金チーム長)の矢部貴大氏に聞いた。

NEDO フロンティア部 先導研究ユニット長(兼 フロンティア・懸賞金チーム長)の矢部貴大氏

「誰でもイノベーションを起こせる時代」だからこそ

――「NEDO懸賞金活用型プログラム」の狙いを教えてください。

私たちには、効率的かつ効果的に研究開発を進めてイノベーションを起こしていく使命があります。これまでNEDOは、委託や補助の形で研究開発を進めてきました。しかし、この方法だけだと、研究開発の内容や実施するプレーヤーが固定化されてしまうという難点があります。

近年は社会課題が複雑化しています。同時に、特定の企業や大学、研究機関に限らず、「誰でもイノベーションを起こせる時代」になってきました。こうした状況を踏まえると、研究開発の内容や実施者を固定せず、多様な人に参加・競争してもらう懸賞金型の事業がとても有効だと思います。一人でも多くの人が柔軟に参加できるようになれば、さまざまな人がイノベーションを起こすことができるからです。経済産業省も同様の考えを持っており、2023年度から本プログラムを開始することになりました。

NEDO懸賞金活用型プログラムのロゴ

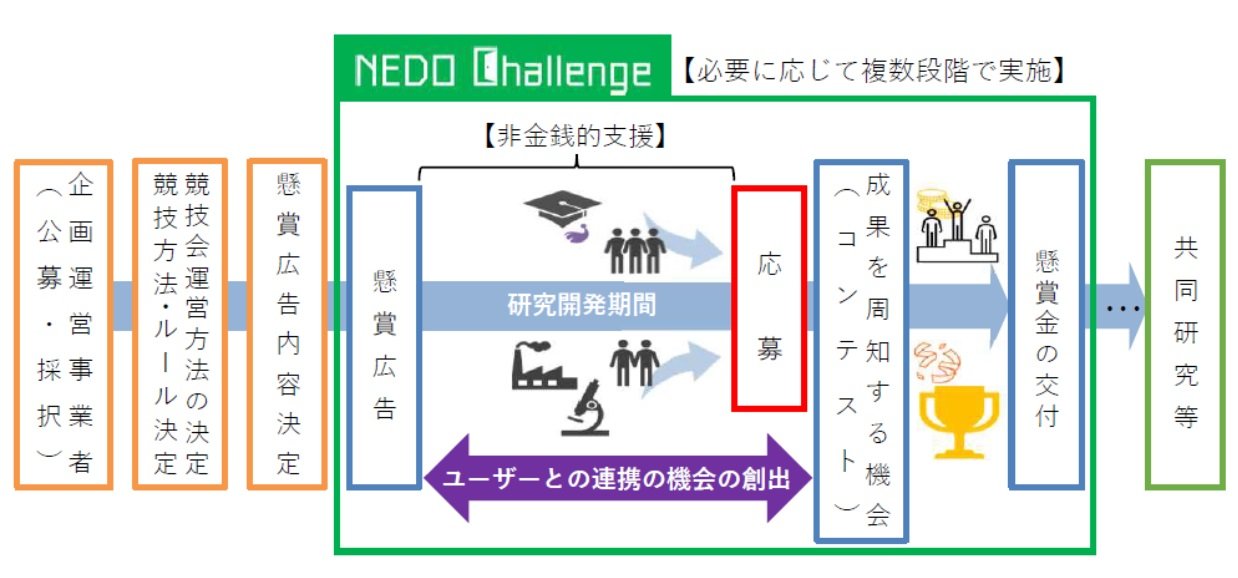

――プログラムの仕組みはどのようなものですか。

NEDO懸賞金活用型プログラムでは、参加者に対してコンテストを実施し、優秀な成果を出した上位の人に賞金を授与します。参加者同士が競い合う形としているのが特徴です。

このような取り組みは、研究者にとっても大いに刺激になります。コンテストで1位を獲得できれば非常に高いPR効果が得られ、将来的に追加の研究開発資金を獲得するためのきっかけにもなると思います。また、従来の委託契約では契約締結や計画変更時の手続きが必要になりますが、懸賞金方式の場合は最終的に成果さえ提出すればよいため、煩雑な手続きが不要というメリットがあります。一次審査の書類提出も委託事業より簡略化しており、敷居が低くなっています。

――募集テーマ(懸賞金課題)が決まる流れについて教えてください。

まず、経済産業省とNEDOが協力して、どのような課題が懸賞金に適しているかを検討します。その後、有識者による「課題設定委員会」で実施したい課題内容を説明し、意見やアドバイスを受けたうえで必要な修正を加え、正式に事業を開始します。コンテストの運営は、課題ごとに我々が選定した企画運営事業者が担当します。

例えば「量子コンピュータ」という課題が設定された場合、その課題の中で具体的にどんなテーマに取り組むのかをさらに細かく決めていきます。検討は企画運営事業者とともに経済産業省やNEDOも加わって一緒に進め、検討終了後に初めて懸賞広告(コンテストの告知)を掲載します。

NEDO懸賞金活用型プログラムのスキーム

2023年度に第1弾の懸賞金課題として設定したのは「衛星データを活用したソリューション開発」「リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発」「サイボーグAIチャレンジ」の3つ。いずれも、2025年1月までに表彰式を終えました。さらに2024年度分の課題として「量子コンビュータを用いた社会問題ソリューション開発」「製造事業者の業務ノウハウを形式知化するデジタルソリューション開発」「衛星データを活用したソリューション開発(課題名は前年と同様だが農林水産分野における社会課題解決に特化)」を進めています。

手厚い個別メンタリングやネットワーキングも魅力

――参加者への非金銭的支援も特徴の1つです。具体的にはどのように進行するのでしょうか。

実施期間は募集テーマごとに異なっており、半年の場合もあれば、1年、1年半といったケースもあります。研究課題の性質により、短期間で成果が出るものもあれば、時間をかけて取り組まねばならないものもあるからです。

開発期間中にはシンポジウムや勉強会、ネットワーキングを目的としたイベントを実施します。これも募集テーマごとに異なり、最適なものを組み合わせます。さらに、より質の高い成果を出していただくための個別メンタリングなどの支援活動も行います。

そのうえで参加者に成果を提出していただき、最終審査会で参加者にプレゼン等してもらいます。プレゼンの結果をもとに審査員が評価して、基本的に1位から3位までの順位を決定します。過去に実施した「サイボーグAIチャレンジ」のように、より多くの受賞者を表彰する目的で5位まで設定する場合もあります。

「リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発」

「衛星データを活用したソリューション開発」

2023年度懸賞金課題の表彰式の様子。いずれも2025年1月に実施。

審査員はテーマごとに専門性の高い外部の専門家を選定します。最終審査ではプレゼンテーションに加えて、テーマによっては、実際に開発した技術のデモンストレーションや性能確認も行ないます。AIやIT分野では、提出されたデータの正確性や内容も審査対象となります。技術内容に応じて、審査方法は柔軟に対応しています。

――これまでに、どんな人たちが応募したのでしょうか。

従来の委託・補助金事業では見られなかった多様なプレーヤーが集まり、ベンチャー企業や個人にも参加いただいた実績があります。例えば2023年度に実施した「リチウムイオン蓄電池の回収システムに関する研究開発」の課題のうち、「発火危険性の回避・無効化装置」のテーマで1位を獲得したのは、早稲田大学発のベンチャー企業「電知」でした。大手企業や大学も参加する中で1位を取ったことは注目に値しますし、最近でも同社には、多くのメディアからの取材が舞い込んでいます。

懸賞金総額8億円のAI事業も進行中

――2025年度分の課題として、AI関連の「GENIAC-PRIZE」の懸賞広告を先行して開始しました。懸賞金が“総額8億円”のプロジェクトとして話題を呼んでいます。

AI分野については技術の進展が非常に早いため、通常は課題設定からコンテストまで1〜2年かかるところを、「GENIAC-PRIZE」については今年度末にコンテストを実施する予定です。具体的には「国産基盤モデルを用いた社会課題の解決に資するAIエージェント開発」「官公庁等における審査業務等の効率化に資する生成AI開発」「生成AIの安全性確保に向けたリスク探索及びリスク低減技術の開発」の3つが進行中です。

「GENIAC-PRIZE」特設サイト

総額8億円の懸賞金プログラムという賞金額のインパクトが強く、関係者の注目を集めています。説明会も各所で実施しており、とりわけAI分野の関係者には大きな影響を与えているようです。

――これまでの受賞者からはどのような反応がありますか。

ポジティブな声が多いですね。国が主導する大規模な懸賞金事業で入賞したことは、参加者にとって大きな自信とモチベーションにつながっています。懸賞金事業はあくまで研究開発の一過程にすぎず、技術を社会に実装するには追加の技術開発やベンチャーキャピタルからの投資などによる事業費の継続的な確保が必要です。実際に賞金を得た参加者からも「ここで終わりではない。これを機に、さらに研究開発を進めたい」との声が届いています。

――最後に、応募者へのエールをお願いいたします。

企業や大学と話す中で、とくに地方では「NEDOは敷居が高い」と感じている方が多いと感じました。本プログラムは多数の研究者に参加いただけるよう制度設計しておりますし、法人だけでなく個人も参加可能です。誰でも参加できるので、ぜひ挑戦してほしいです。 柔軟な発想を持つ方々がコンテストで競い合うことで研究開発の質が向上し、相乗効果が生まれることを期待しています。