NEDOは2024年度、全12回にわたり、朝日小学生新聞「おどろきサイエンス」のコーナーでNEDOが取り組む最新の技術開発を紹介しています。朝日小学生新聞様のご厚意により、当Web Magazineでもバックナンバー記事を掲載しています。

第12回(朝日小学生新聞2025年3月19日掲載) 「生成AIを上手に活用するために」

イラスト・あきもとまさと

生成AIを上手に活用するために

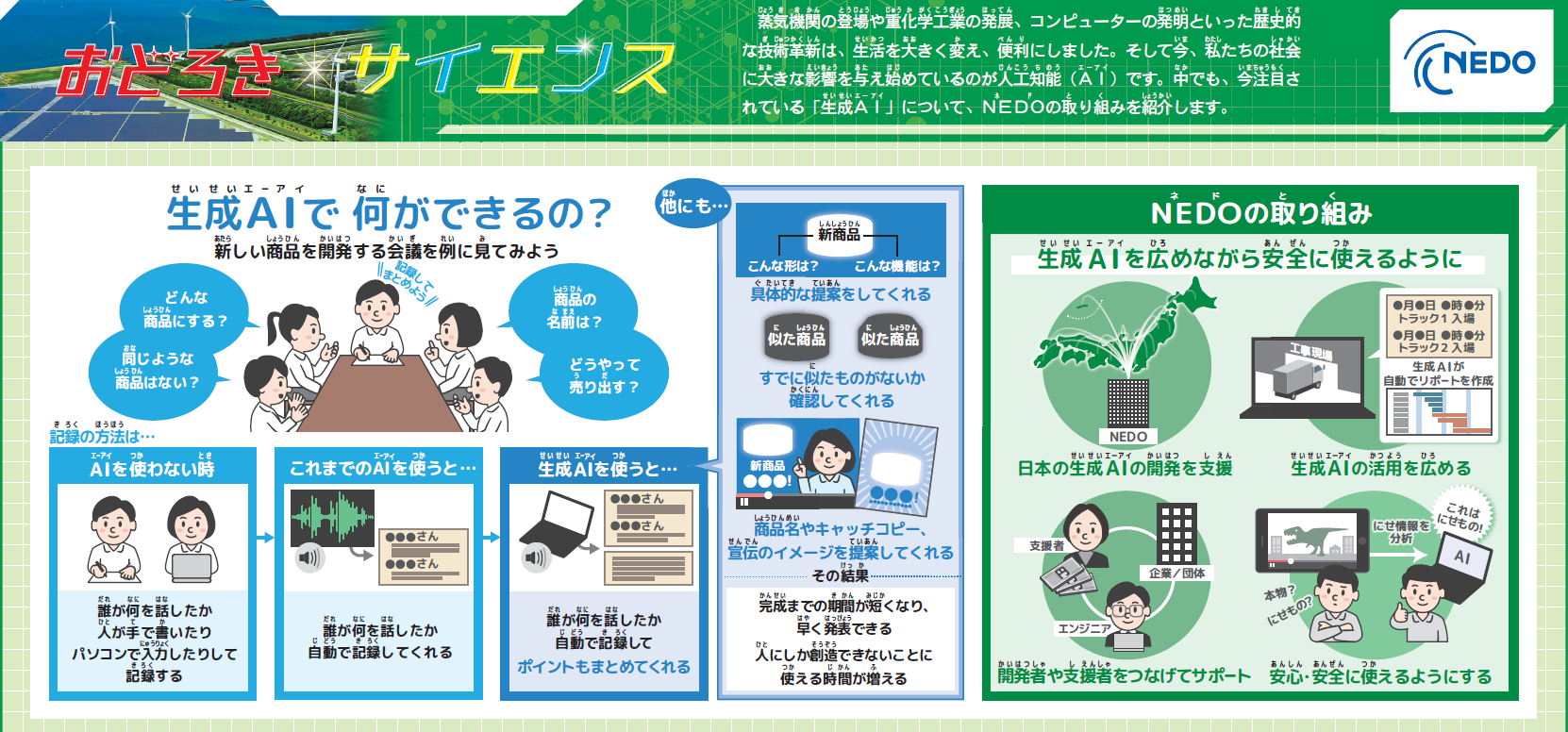

蒸気機関の登場や重化学工業の発展、コンピューターの発明といった歴史的な技術革新は、生活を大きく変え、便利にしました。そして今、私たちの社会に大きな影響を与え始めているのが人工知能(AI)です。中でも、今注目されている「生成AI」について、NEDOの取り組みを紹介します。

人間に代わって創造的な作業ができる「生成AI」がここ数年、どんどん広がっています。皆さんの周りにも、使ったことがある人がいるかもしれません。生成AIを活用すれば、コンピューターにスケジュール管理やデータ分析、文章やイラスト作成などをしてもらえます。

生成AIはなぜ、急速に発展しているのでしょうか。AIに大量のデータを読みこませ、データから特徴を見つけて覚えさせる技術を「機械学習」といいます。これまでは、主に人間が決めた注目すべきデータの特徴にそって機械学習が行われていましたが、ここ十数年でAIが「自分で」データの特徴を見つけ出す機械学習の方法が大きく発達しました。インターネット上のたくさんのデータを活用して、機械学習の精度も上がりました。コンピューターの性能が良くなるとともに、機械学習にかかる時間も短くなっています。人の手を使わずに、優れた提案やきれいな絵などをつくる生成AIが、どんどん広がっています。

でも、それによって新たな問題も起きています。機械学習に使ったデータが十分でなかったり、かたよっていたりすると、まちがった情報や実在しない情報がつくられることも。わざとにせの情報をつくって広め、悪用する人たちもいます。また、生成AIがつくり出したものがすでにある作品に似ていると、元の作品を保護する権利を侵害する可能性もあります。

正しい知識やルールを

生成AIは便利ですが、適切に活用するには、得られた情報を信じこまずに、正しく使いこなすための十分な知識や判断力が欠かせません。

現在、生成AIの開発は世界中で行われています。NEDOでは、日本の生成AI開発を支援し、産業分野での活用を広めようとしています。例えば、工事現場でカメラ映像をもとに報告書をつくってくれる生成AI。人手が足りない工事現場で、報告書づくりの負担を減らしてくれます。

生成AIの普及にともない、正しく使うためのルールを整える必要もあります。NEDOは生成AIを上手に活用するルールづくりのための調査や、にせの情報を分析する技術の開発など、課題の解決にも取り組んでいます。

将来は、学校生活でも生成AIが活用されるかもしれません。給食の献立や修学旅行の計画などの案を生成AIが作成してくれる(もちろん、授業の問題や宿題は生成AIにたよらずに自分で考えることが大切です!)―そんな便利な社会が、現実的になってきています。

生成AIはモノを生み出すだけでなく、私たちにもひらめきを与えてくれます。生成AIを上手に使いこなすことで創作活動が豊かで、より便利な生活や社会活動ができる、そんな未来がくると素敵ですね!

タイトルと図のデザイン・佐竹政紀

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

私たちの暮らしに欠かせないエネルギー、そして生活に必要なモノやサービスを生み出す活動である産業。NEDOは、エネルギーや産業の新しい技術の研究開発を、国や大学、民間の会社などと協力して進める仕事をしている機関です。