NEDOは2024年度、全12回にわたり、朝日小学生新聞「おどろきサイエンス」のコーナーでNEDOが取り組む最新の技術開発を紹介しています。朝日小学生新聞様のご厚意により、当Web Magazineでもバックナンバー記事を掲載しています。 今後も順次掲載していきますので、ご期待ください。

第9回(朝日小学生新聞2024年12月18日掲載) 植物や微生物の力を生かし エコなものづくり

イラスト・あきもとまさと

植物や微生物の力を生かし エコなものづくり

みなさんの身の回りの製品の多くは、石油を原料にしてつくられています。しかし石油の量には限りがあり、地球温暖化につながるという問題もあります。それに対して、持続的で環境にやさしい生産方法として、植物や微生物などの生き物の力を活用する「バイオものづくり」への期待が急速に高まっています。

植物や微生物などの生き物の力を活用したバイオものづくりは、日本でも古くからおこなわれてきました。例えば、しょうゆやみそといった発酵食品は、こうじ菌などの微生物を利用してつくられています。

これに対し、いま注目されている現代のバイオものづくりは、最新のテクノロジーを組み合わせて植物や微生物の能力をデザインし、人間が求める物質を効率的につくり出すものです。プラスチック、燃料、化粧品、医薬品や香料のもとなど、幅広い物質が生産できるようになります。これまでは石油を使ったり、原料を栽培するために森林伐採がおこなわれたりした生産方法をバイオものづくりに置き換えることで、環境への負荷を大きく減らすことができます。

微生物の能力をデザインするだけではなく、それらを効率よく育てる技術の開発も進んでいます。これまでの方法で微生物を育てるときには、熟練の技術者がにおいや色などの感覚をたよりに、最も良い生産条件になるよう工夫をこらしていました。しかし、その技術を引き継ぐ人が減っているという課題があります。こうした育て方のコントロールを人に代わっておこなえるAI(人工知能)の開発を進め、安定的にものづくりができるようになってきています。

微生物だけではなく、植物を使ったバイオものづくりも進んでいます。植物の仕組みを改変し、もともとそなわっている能力を生かして、特別なたんぱく質をつくったり、これまではほんの少ししか得られなかったたんぱく質や糖を大量に生産したりする技術も開発されています。こうして得られた物質は、病気の診断に使う薬や医薬品の原料など、さまざまな製品への利用が期待されています。

会社や研究者をサポート

バイオものづくりは環境にやさしく、生活を豊かにする可能性を秘めた技術ですが、課題もあります。その一つは、バイオものづくりに取り組む会社などがまだ少ないことです。微生物を開発したり、育てたりするのには特別な技術や機械が必要なため、簡単には始められません。

こうした課題に対応するため、NEDOでは各地に「バイオファウンドリ」という施設をつくり、さまざまな会社や研究者がバイオものづくりの相談や試作ができるような環境を整え、技術の開発を進めています。

生き物の力と最新のテクノロジーが組み合わさることで、どんな新しい技術が生まれるのでしょうか。これからのバイオものづくりに、ぜひ注目してください。

タイトルと図のデザイン・佐竹政紀

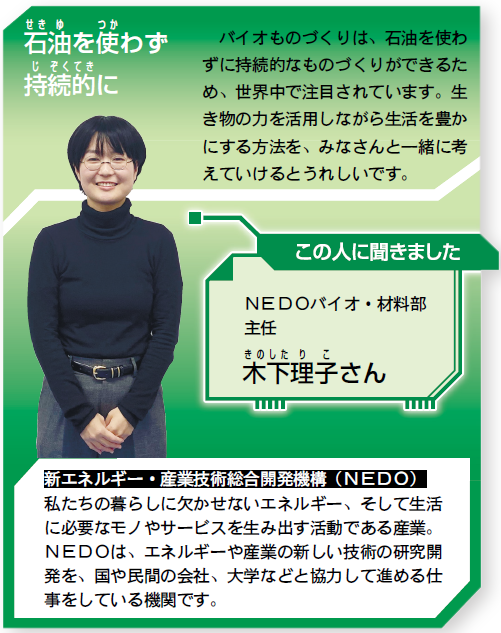

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

私たちの暮らしに欠かせないエネルギー、そして生活に必要なモノやサービスを生み出す活動である産業。NEDOは、エネルギーや産業の新しい技術の研究開発を、国や大学、民間の会社などと協力して進める仕事をしている機関です。