CONTENTS

開発への道

地熱発電開発を支援するエコランプロジェクトの突破口

エコランセットの試験運用と課題の発見開発のいま、そして未来

エコランは地熱発電に限らず他分野への応用も視野に開発者の横顔

「絶対一人で抱え込むなよ」と常に話すようにしています概要

INTRODUCTION

政府が推進するカーボンニュートラル実現に向けた「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、再生可能エネルギーの最大限の導入が求められる中で、安定的な再生可能エネルギーの導入に資する電源として地熱発電の推進は非常に重要であるとされています。日本は世界第3位の地熱資源ポテンシャルを有していますが、その約8割が国立・国定公園内に存在しています。そうした場所は、温泉の出る観光地などであることが多いため、自然環境や風致景観、公園利用への影響を最小限にとどめるための技術や手法の確立が求められていました。

東北電力のグループ会社である東北緑化環境保全株式会社(以下TRK)は、環境アセスメントや造園、土壌測定分析などを50年間培ってきました。その経験と知見を活かし、再生可能エネルギーとして注目される地熱発電の普及促進に貢献するため、NEDOが発表した環境保全対策技術「エコロジカル・ランドスケープデザイン手法(以下エコラン手法)を活用した設計支援ツール」の汎用性を高め、より使いやすく進化させたエコランセットを完成させました。

開発への道

BEGINNING

地熱発電開発を支援するエコラン

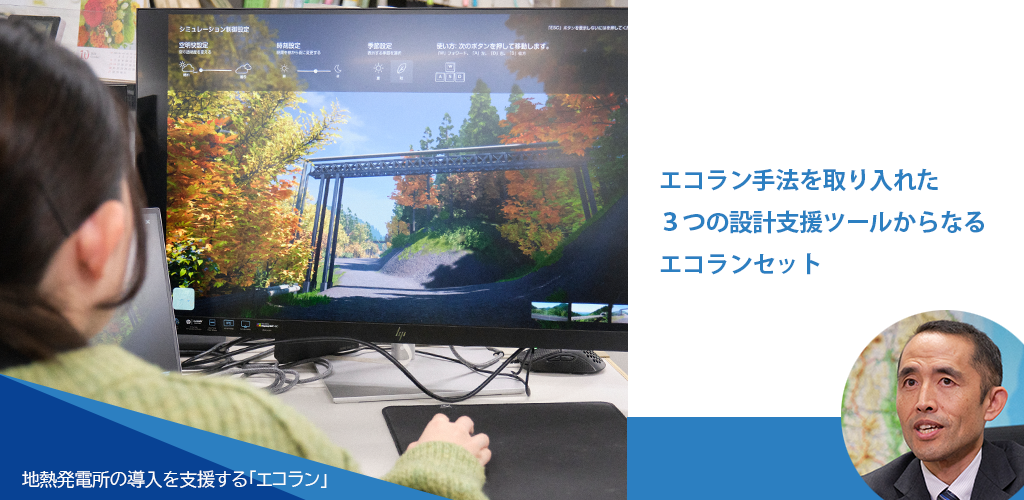

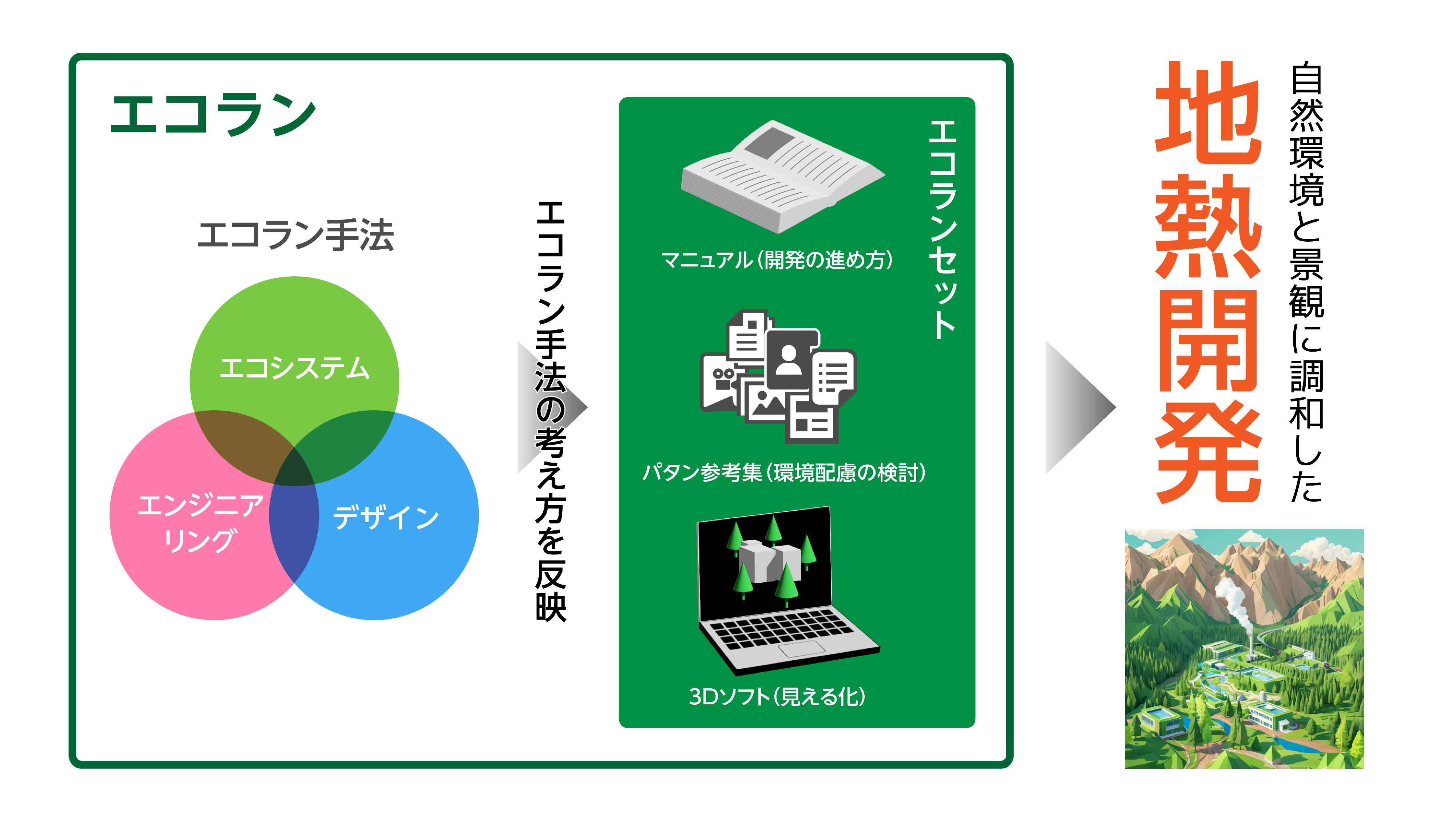

2018年、NEDOは地熱開発事業者の計画設計を支援することを目的とした「エコラン」を公表しました。エコランとは、自然環境と景観に調和した地熱開発を進めるため、エコラン手法という地熱開発に適した設計手法と、その考え方を反映させた3つの設計支援ツールからなるエコランセットを総称した概念です。(図1)

図1 エコランの概要

しかし、まだ利用実績のないツールを積極的に取り入れようという地熱開発事業者はほとんど無く、これらのツールの活用事例を作るうえで、試験運用が急務となっていました。

エコラン手法とは

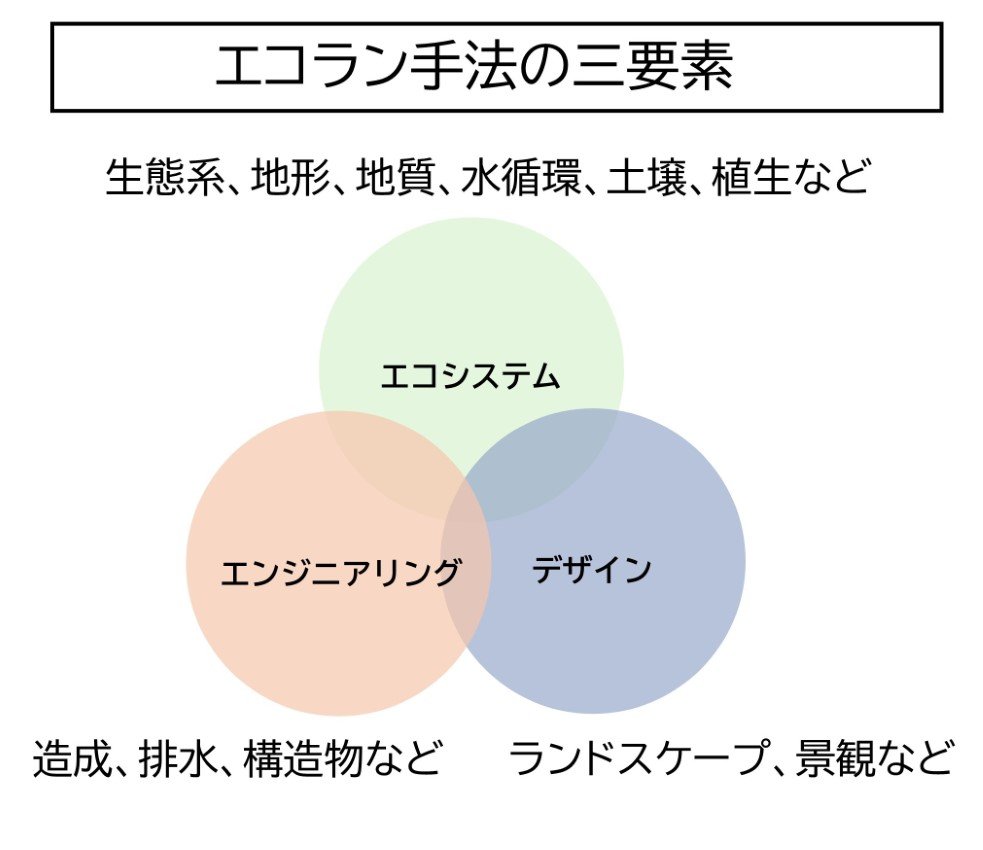

エコラン手法は、地域の自然環境や生態系の特性を最大限に活用しつつ、持続可能な景観をデザインするための開発計画の設計手法です。生態系(エコシステム)、造成技術(エンジニアリング)、景観(デザイン)という3つの要素(図2)がそれぞれに求める条件を同時に満たし、バランスのとれた空間づくりの解決法を見つけ出すことを目的としています。

図2 エコラン手法の三要素(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

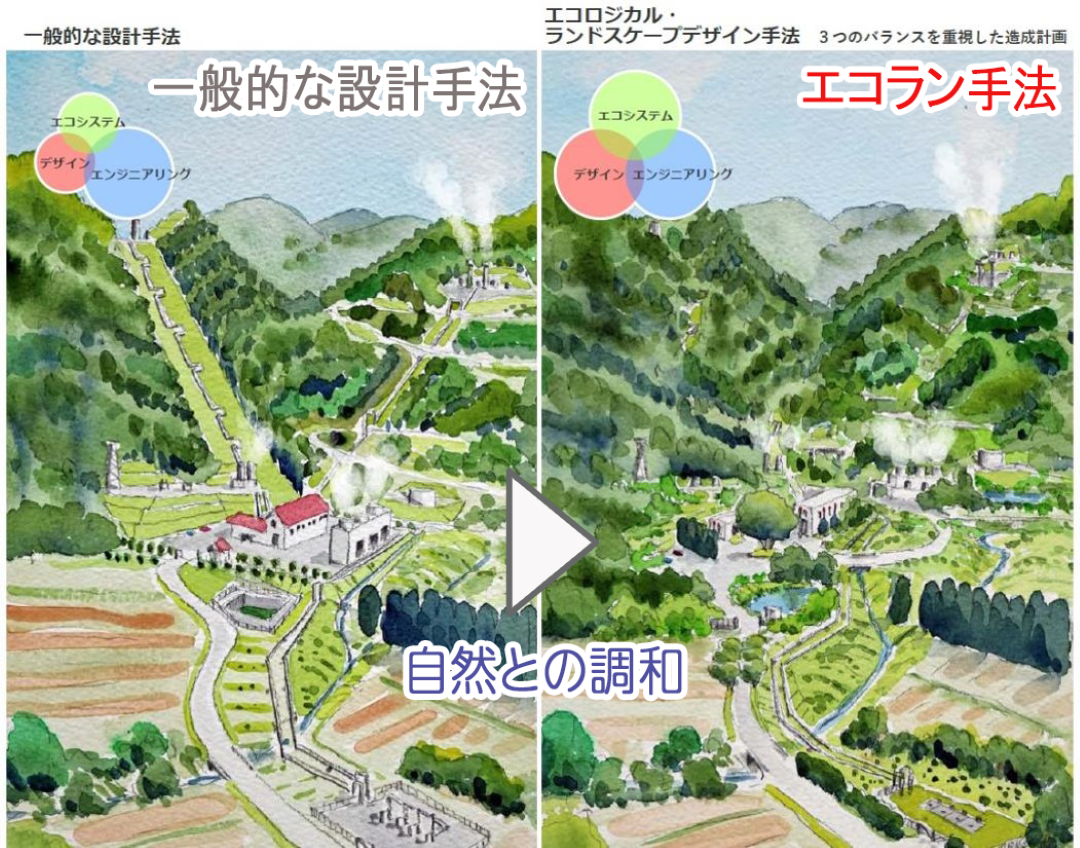

エコラン手法は、1.地域環境の潜在能力を見極める、2.人が手を加えるべき場所とそうでない場所を正しく認識する、3.自然と人間の協働で環境を作り上げる、という三原則に基づき進めていきます。(図3)たとえば、地域の希少動植物の生態系を把握して、これを阻害しないように配慮するための調査基準や、地域の景観を損なわない開発設計をするための調査指針などが規定されています。特に地熱発電所は、沿岸部などに立地する火力や原子力発電所とは異なり、風光明媚で自然環境豊かな場所で開発を進めなければならないため、環境保全に資する対策技術の開発は重要な課題です。そうした地熱発電所の開発に際しても、このエコラン手法により環境調査を進めることで、ステークホルダーの理解を得やすくし、合意形成を円滑に進めることが可能になります。

図3 一般的な設計手法とエコラン手法の差異を表すイメージ図。エコラン手法の導入により、自然環境により調和した開発計画を策定することができる(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

エコラン手法を実現させる3つのツール「エコランセット」

エコランセットとはエコラン手法を実現させる「自然環境・風致景観配慮マニュアル(以下、エコラン・マニュアル)」、「配慮手法パタン参考集(以下、パタン参考集)」、「3Dアプリ」という3つのツールで構成され、NEDOの研究成果の一つであり、主に地熱開発事業者が使用することを想定して開発されています。

エコラン・マニュアルは、事業者がエコラン手法を地熱開発事業の設計に取り入れることを支援するための手順や、環境調査の判断基準、その留意事項等をまとめたマニュアル文書です。パタン参考集は、国内15ヶ所以上、海外4ヶ国18ヶ所以上の地熱発電所および関連施設を視察し、環境配慮の取り組みを模式化したもので、約100パターンの配慮手法が掲載されています。3Dアプリは、エコラン手法を視覚化することで、開発後の景観を3DCGマップでシミュレーションして、視覚的に理解しやすくするためのソフトウェアです。

TRKは、今後の業務活用を見据えて、2018年のNEDOプロジェクトの成果であるエコランセットに着目していました。TRKは東北電力のグループ会社として、発電所の開発から稼働、廃止に至るまでの周辺環境への影響評価や諸課題への対応など、50年以上にわたるノウハウの蓄積がありました。その経験を活かし、再生可能エネルギーとして大きな期待のかかる地熱発電の普及促進に貢献するため、NEDOが公募していた「発電所の環境保全対策技術開発」プロジェクト(2019年8月~2021年6月実施)に応募し、これに採択されました。

プロジェクトの突破口

BREAKTHROUGH

エコランセットの試験運用と課題の発見

NEDOプロジェクトの実施に際しては、大学や研究機関の3名の専門家による「優良事例形成の円滑化に資する環境保全対策技術 検討委員会」(以下、検討委員会)を設立。この検討委員会は節目ごとに計4回開催され、様々なアドバイスを受けながらプロジェクトを進めて行くことになりました。また、プロジェクトチームでは、エコロジカル・ランドスケープデザイン研究の第一人者であるエコラン研究所の小川総一郎氏(現・信州大学大学院総合理工学研究科ランドスケープ研究室 特任教授)と、ランドスケープアーキテクト(RLA : Registered Landscape Architect)有資格者の橋本純氏(現・清水建設株式会社環境経営推進室グリーンインフラ推進部長)をアドバイザーに迎え、エコランセット完成までの期間、月1回のペースで作成内容について議論を重ねていきました。

「発電所の環境保全対策技術開発」プロジェクトの当初の目的は、利用者の少ないエコランセットのための活用ガイドを解説書として作成することでした。実際に地熱開発を行っている事業者に実証実験としてエコランセットを試験運用してもらい、TRKはそれをユースケースとした解説書を作成するという計画で進められました。

試験運用に際して難航したのが実証実験の実施場所の選定でした。

地熱発電開発は、通常、10年以上にも渡る長期開発計画です。開発計画は、地表調査、坑井調査、環境アセスメントというプロセスを踏みます。それを一つのマニュアルにまとめるためには、全ての段階の事例が必要になりますが、地表調査に約2年、抗井調査に約3~4年、環境アセスメントに約3~4年かかり、それぞれの実証実験を1箇所でやろうと思うとすべての事例を集めるのに10年以上かかってしまいます。このプロジェクトでは、より短い期間ですべてケースでの実証をこなすために、3つの段階に相当する実施場所を個別に探索し、それぞれのサイトで検証を行う必要がありました。

このときの苦労について、実証地域選定の中心となって飛び回ったというTRK環境調査部の技術顧問である山家(やんべ)英視さん(写真1)は次のように語りました。

「すでに開発を進めている事業者のところに行って、『こちらの用意したマニュアルで試験運用し現状との比較や次の段階の環境配慮等の検討をさせていただきたい。もちろん、この調査で得られた成果はお使い頂いて結構です』と頼んだのですが、なかなか首を縦には振ってもらえませんでした。しかも、3つの段階それぞれの進捗度合いの合ったところにお願いしなければならないわけです。幸い、3つ目の環境アセスメント段階の開発現場は、私たちが調査の発注を受けていた場所があったのですぐに決まったのですが、残りの2つの候補地を探すのは本当に大変でした。最後は私たちの持っているコネクションを総動員して、東北電力以外の電力会社の方たちからも後押ししてもらって、なんとか試験運用できるところを見つけたという感じでした。これが決まらなかったら、このプロジェクトはそこで終了でしたね」(山家さん)

写真1 実証地域の選定を主導した山家英視さん

最終的に、東北、関東、九州の3つの地域で地熱開発を行っていた事業者に協力してもらい、試験運用が実施できることになりました。しかし、実際に試験運用を始めてみると、思わぬ事態が待っていました。協力してもらった事業者から、マニュアルが使いづらいとの指摘が寄せられたのです。

マニュアルの大幅な改訂

従来版のマニュアルは文章構成が地熱開発の進め方と連動しておらず、また専門用語が多く新規参入の事業者には理解しにくいものでした。さらに評価手法が複雑で調査結果の解釈が難しく、このマニュアルに従って作られたデータは、専門家であれば理解できるが住民に説明するための資料としては不向きだという声もありました。

こうした声を受け、事業者に使ってもらうにあたりまずマニュアルを改定する必要があると判断したTRKは、マニュアル改定作業の優先度を上げる必要があるとNEDOに打診しました。NEDOもこれを承認し、エコラン・マニュアル改訂版の製作が始まりました。

マニュアルの改定にあたっては、まず専門家でないと分かりづらいと指摘された専門用語をできるだけ分かりやすい言葉に置き換える作業から始めました。

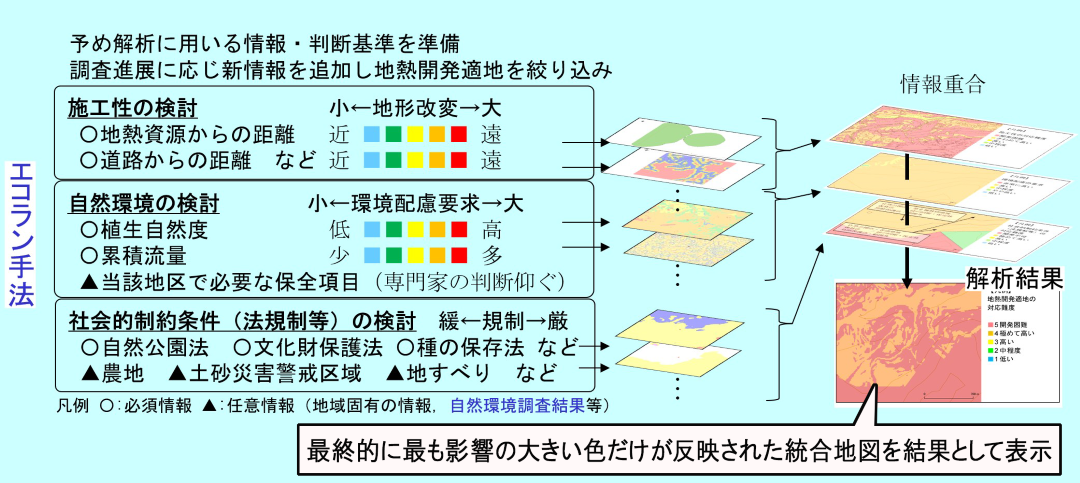

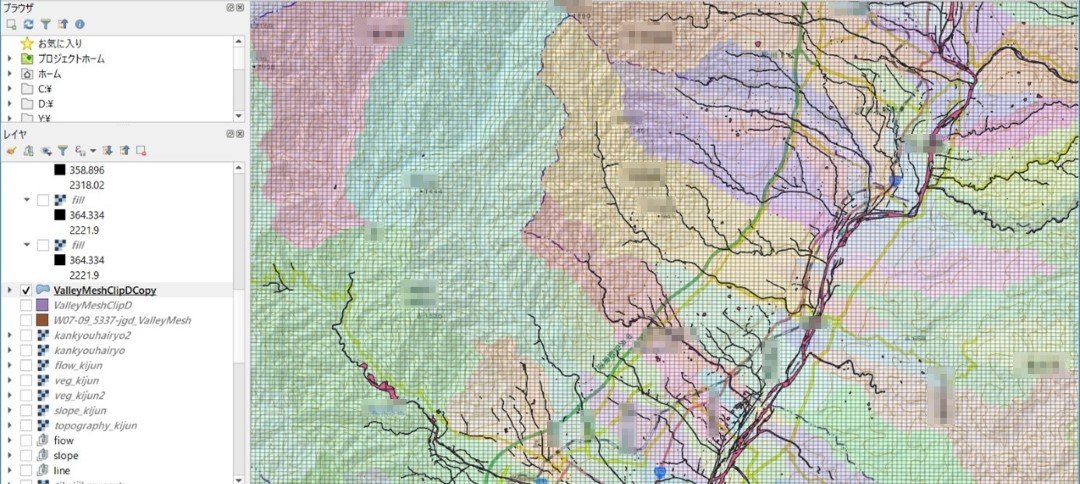

マニュアルでは、地熱開発の候補地をGIS(Geographic Information System:地理情報システム)解析によって絞り込みます。GIS解析は、地形データや動植物の生息地・繁殖地などのデータを重ね合わせて、環境上どこが問題になるのかを地図上で解析していくものです。

検討委員会には、GISに詳しい専門家も参加しており、その評価基準の見直しが行われました。その結果、従来のものより評価基準を単純化し、視覚的に分かりやすい表示を採用するなどの変更が行われました。

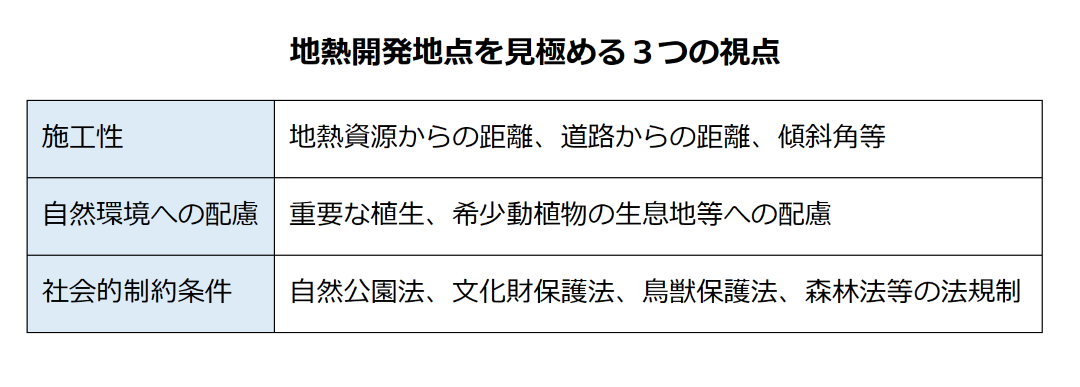

従来のマニュアルでは、このGIS解析の結果を点数化するという手法が使われており、開発候補地を地形や道路からの距離などで点数を付け、それらを計算して最適解を導き出すものでした。しかしその評価基準は複雑で、16段階もの評価があり、どの項目がどの程度の範囲にあれば適地と判断できるのかを判別するのは専門家でないと難しいといったものでした。新マニュアルでは誰が見ても分かりやすい評価基準を目指し、下記に示す地熱開発適地を見極める「施工性」、「自然環境への配慮」、「社会的制約条件」という3つの視点から、評価を5段階に変更。それぞれの段階に明瞭な色を割り当て、地図を一目見ればどこが開発適地かを分かりやすくなるような工夫を行いました。(図4)

図4 新たなエコラン手法による単純化された評価基準(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

この評価基準の変更について、本プロジェクトでGIS解析の責任者を務めた佐藤久成さん(写真2)は次のように解説しています。

「たとえば自然環境を検討する地図レイヤーに、その地域にしか生育していない希少な植物の生育地があれば、その地点は最も影響が大きいと判断して赤色でマッピングされます。すると、たとえほかのすべての地図レイヤーの表示が影響の少ない青色であっても、すべてのレイヤーを重ねた地図上ではこの地点は赤く表示されるようになります。こうすることで、住民の方でも地図上の青い地点であれば開発適地、赤い地点であれば開発不可ということが一目で分かるような工夫を行いました」(佐藤さん)

写真2 GIS解析の責任者を務めた佐藤久成さん

また、従来のマニュアルでは、環境に配慮した調査方法についての具体的な記述がありませんでした。これに対し改訂版マニュアルでは、これまでTRKが培ってきた自然環境調査方法をもとに、その手法を分かりやすく文章化したものが新たに書き加えられることになりました。

「自然環境調査においては、国によって希少猛禽類が保護指定されていることもあり、まずは多くの候補地でそれらの生息地把握が課題となります。標高の高い場所だとイヌワシとかクマタカが必ず出てきます。クマタカなどには彼らが守るエリアや縄張りなどがあって、その中で事業を進めるのはなかなか難しいという場合もあります。ですから、そうした猛禽類の行動圏を把握したり、保全対策をしたりといったことが非常に重要になってきます。改訂版のマニュアルには、そうした自然環境調査方法や環境保全対策の考え方についての項目を新たに追加しました。この手順に従ってもらえれば、開発を監督する立場の環境省や県などの行政機関や地域住民からの理解も得ることができると思います」(山家さん)

また、こうした内容の改定に加え、3つの地域で行われた評価テストのフィードバックもユースケース事例として改訂版のマニュアルに記載されました。(写真3、4、5)

写真3 東北地域・実証現場での冬期の踏査の様子。東北地域では、配管の配置や緑化手法について、エコランセットによるケーススタディを実施(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

写真4 関東地域・実証現場での現地踏査の様子。関東地域では、地熱開発適地の絞り込み、造成した場合の配慮について、エコランセットによるケーススタディを実施(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

写真5 九州地域・実証現場での現地踏査の様子。九州地域では、地熱開発適地の検討、広域の景観検討について、エコランセットによるケーススタディを実施(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

こうして改訂されたマニュアルの有効性を、新たに考案した手法と従来の手法を比較することで、新たに考案した手法が①地域との合意形成に寄与するか、②自然環境等への影響低減に寄与するか、③環境省通知の優良事例形成の基本的考え方に寄与するかという視点に立って、事業者、地域住民、関係行政等へのヒアリング、アンケートなども行い、評価していきました。

また、当初の目的であった解説書の整備は、その内容を改訂版マニュアルに盛り込むことで、マニュアルの内容充実につなげました。また、欧米を中心に取り入れられてきている「予防原則の考え方」として、地下部分や生態系など未解明な部分に関しても、影響がないことを確認していく取組についても盛り込みました。こうしてマニュアルには大幅な改定を加え、幸いほとんど問題がなかったパタン参考集については、マニュアルの改定に合わせて用語や表記統一などを行い、ついに『自然環境・風致景観配慮マニュアル(エコラン・マニュアル)【改訂版】』と『配慮手法パタン参考集【改訂版】』が完成しました。(写真6、7)

『自然環境・風致景観配慮マニュアル(エコラン・マニュアル)【改訂版】』と『配慮手法パタン参考集【改訂版】』については、以下のリンクより誰でもダウンロードして閲覧することが可能になっています。

写真6 『自然環境・風致景観配慮マニュアル【改訂版】』と『配慮手法パタン参考集【改訂版】』を1冊にまとめたエコラン手法マニュアル

写真7 『自然環境・風致景観配慮マニュアル【改訂版】』では、5色で表される5段階の分かりやすい評価基準を追加

住民説明会でも利用できる3Dアプリへの改定

3つのツールからなるエコランセットのうち、マニュアルとパタン参考集については解決の目処が立ちました。しかし、残るもう1つのツールである3Dアプリも、課題があることが見つかりました。従来の3Dアプリは表現にリアリティに欠け、視点移動がスムーズでないなど、住民説明には不向きだと事業者から指摘を受けたのです。

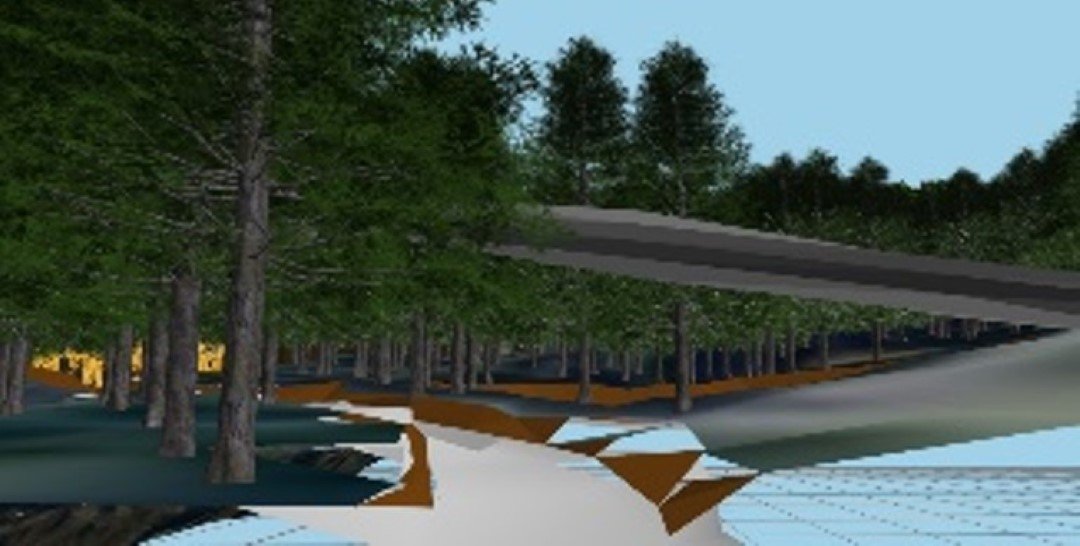

従来の3Dアプリ(写真8)は、3D表現が甘くリアルな地形を描き出すことが難しいことに加え、描画範囲も限定的で、設備の敷設後の景観を想像させるには物足りないものでした。また、専用のパソコンを用意し、かつ専任のオペレーターでないと扱いにくいという操作の複雑性もありました。

写真8 従来使用していた3Dアプリの画面(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

「3Dアプリを使って地形や樹木配置などを作ってみたところ、リアル感が感じられず、これでは地域住民の方にその計画をイメージしていただくのは難しいだろう感じました。その結果、3Dアプリに関してもマニュアルと同じように大幅に改定することになりました」こう話してくれたのは、リーダーとしてこのプロジェクトを牽引してきた小嶌秀是さん(写真9)です。

写真9 本プロジェクトを中心となって牽引したTRKの小嶌秀是さん

この3Dアプリの改定にあたり小嶌さんが目をつけたのが、ゲーム用の3Dエンジンを利用することでした。通常、建築・土木・製造などの分野ではCAD(Computer Aided Design)という図面作成ツールを利用するのが一般的ですが、今回の開発では、これまでとは異なる分野で使われている3D技術を応用することによって、「景観シミュレーション」というひとつのゲームをつくるような感覚で開発を行えないかと考えたのです。

早速、TRKのある仙台周辺にあるゲーム開発会社をリサーチし、ゲーム開発用の3Dエンジンを使ったリアルな景観シミュレーションツールを製作できないかと相談してみました。そうして声を掛けた中の1社から、どの程度希望に添えるか分からないがやってみましょうという返事をもらい、送られてきたサンプルバージョンのソフトウェアを元に、改訂版3Dアプリの開発が開始されました。

新たな3Dアプリは、ゲーム制作のノウハウを応用し、国土地理院の公表している地形データをもとにした実際の景観をリアルな3Dでシミュレーション表示、マウスと簡単なキー操作だけでその中を自由に移動することができ、様々な視点から景観を観測できるという仕様で製作され、誰にでもゲーム感覚で使いこなせる利用しやすいものへと生まれ変わりました。

また、美しい3D描写や分かりやすい操作性に加え、季節と共に移り変わる山や木々などの景観の変化をシミュレーションする機能、時間や天候によって変化する日照具合や影などのシミュレーション機能、別途CADで製作した建築施設や鉄塔などのデータを取り込みマップ内に配置する機能なども盛り込まれました。(写真10、11)

写真10 ゲーム用3Dエンジンが採用され、リアルな景観シミュレーションが可能になった改訂版3Dアプリの画面(資料提供:東北緑化環境保全株式会社)

写真11 ゲーム感覚で誰にでも操作できる分かりやすいインターフェースを採用

写真11 ゲーム感覚で誰にでも操作できる分かりやすいインターフェースを採用

2020年5月に行われた実証地区での住民説明会ではこの改訂版3Dアプリが利用され、住民理解の促進に大いに貢献することになり、その際に得られたフィードバックもアプリの改良に役立てられました。

開発のいま、そして未来

FOR THE FUTURE

エコランは地熱発電に限らず他分野への応用も視野に

「このプロジェクトの成果であるエコランセット【改訂版】は、環境省の通知の解説でも“引用すべきもの”として記載され、事実上の標準ツールとして正式に認知していただけたと思いました。また、プロジェクトが終了してすぐに、エコランセット【改訂版】を使って発電所の候補地選定を行いたいという依頼があり、かなりうれしく思いました」(山家さん)

エコランセット【改訂版】の反響は非常に大きく、地熱発電事業の円滑化、住民理解の促進、環境保全意識の向上に貢献することが期待されています。

すでに実際の地熱発電開発にも利用されはじめており、特に改訂された3Dアプリは、導入事業者からの要望に応じて建築物の色を変更できる機能を追加するなど、住民説明会で提示したいイメージをできるだけ再現できるようにと、事業者ごとにカスタマイズされて納入されるといったケースも多いといいます。TRKでは、3Dアプリのこうしたカスタマイズ性の高さを活かし、今後は地熱発電に限らず、風力発電や送電鉄塔、河川工事のシミュレーションといった分野にも応用していく予定です。

また、このエコラン手法の開発を契機に、環境アセスメント分野以外にも事業を拡大し、環境保全というキーワードをもとに、自然との調和を目指す社会の構築に貢献していきたいと言います。

「自然環境と人間の活動が共生できる社会を理想とし、今後さらに、自然と人間の間を取り持つインタープリター(通訳者)として、活動の場を広げていければと思っています」(小嶌さん)

開発者の横顔

FACE

「絶対一人で抱え込むなよ」と常に話すようにしています

リーダー役を担ってプロジェクトを牽引してきた小嶌秀是さんが、このプロジェクトで最も印象に残っているのは、地熱開発の現場に赴いたときのことだと言います。

「現場で工事を担当している事業者さんが景観に問題があるというのです。その現場には、目の前に綺麗な池があったんです。それにも関わらず、その手前にどうしても配管を通さなきゃいけない。しかも地下に埋めるのではなく、柱を立てて、地表よりさらに上の空間にパイプを通したいのだと。普通に考えたら無理ですよね。どうしたって景観が悪くなってしまうと思ってしまいます。ですが、専門家の先生が言うには、エコラン手法に則って考えるなら上を通してもいいと言うのです。その代わり、パイプを支える柱は樹木に隠れるようにしてくださいと。そうすることで、パイプと樹木と地面の線による額縁効果で、目の前の池を絵として見ることができるのですと言われたんです。シミュレーションしてみると、確かに絵のように美しく見えるんです。あれは本当にショッキングでしたね」

そんな小嶌さんは、プロジェクトを通して柔軟な対応が可能だったことも印象的だったと語ります。

「今回のプロジェクトには、エコランセットをもっと使ってもらえるものにする、という目的があり、そのための解説書を作るのが当初の目標だったわけですが、途中で、解説書に留まらず、エコランセットも改定するという目標に変更させて欲しいとかなり大きな軌道修正をお願いすることになりました。それにも関わらず、今回のNEDOプロジェクトでは、『本来の環境と調和した地熱発電開発を促進するという目的がブレなければ、脇道通ってもいいよ』というような柔軟な姿勢で承諾してもらい、こんなにもこちらの考えを汲んで変更を許容してくれるのかとびっくりしました」

小嶌さんが普段から大事にしているのは「個人の問題は会社の問題に」という言葉だと言います。

「もともとは私の先輩から受けた言葉なのですが、一人がある問題を抱えたままにすると、何か起きた時に『お前のせいだ』となってしまいます。ですが、隣の席の人間にでもいいから誰かに話すことによって、それはもう問題を共有したことになります。それで何か問題が起きても、『それはもう会社の問題なんだ』という風に捉えてもらえれば、必ず誰かに相談するようになるだろうと。ですから、『絶対一人で抱え込むなよ』と常に周りには話すようにしています。このプロジェクトでも、様々な問題がありましたが、こうした考えでみんなが問題を共有してきたからこそ、大きな目標を達成できたのだと思っています」

東北緑化環境保全株式会社 事業本部 造園土木部長

小嶌 秀是 さん

困難があっても諦めず精一杯努力すれば結果はあとから付いてくる

TRKの自然環境調査の大ベテランである山家英視さん。その人柄と仕事への向き合い方で、社内外の多くの人たちから人望と尊敬を集めています。そんな山家さんが今回のプロジェクトで良かったと思えたことを教えてくれました。

「当社の技術者たちが、レベルを上げてよく頑張ってくれたのが一番良かった点ですね。この仕事は人を育てるということが非常に重要ですので。私は昔から生き物が好きだったんです。小さい頃から虫採りをしたり魚を獲ったりしていて、それが講じて大学でも理学部生物の動物生態学について学びました。この仕事はそれを活かせる仕事でしたから、会社に入ってから50年近く、自然環境に関わる仕事をずっとやってこられたのは本当に幸せでした。年齢的にはすでに古希を過ぎていますが、もう少しだけ、若い人たちに私の持っているものを継承しながら、その手助けになるようなことをできたらなと考えています」

そんな山家さんの座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ、何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」という米沢藩主・上杉鷹山の言葉だと言います。

「私がいた環境調査部の動植物調査に関わる部署は、設立当初は私ともう一人の二人しかいなかったんです。それが今は30人以上の部署になっています。人を育てようというとき、困難があっても諦めず精一杯努力すれば結果はあとから付いてくるものだということを、自分の背中を見せながら実践してきたつもりです。この言葉は私の宝物です」

東北緑化環境保全株式会社 事業本部 環境調査部 技術顧問

山家 英視 さん

他の職員の研鑽する姿を見て初心を忘れずにとの思い新たに

以前は生活環境に関わるアセスメント業務を担当していたという佐藤久成さん。今回のプロジェクトでは、GIS解析の責任者として携わることになりました。

「もともとは都市部の騒音や大気汚染といったものを調査していたので、GIS解析はまったく専門外で、このプロジェクトを通して勉強して覚えたという感じでした。GIS解析のソフトウェアは無料で誰でも使えるものを利用していたのですが、私のパソコンだとシミュレーション計算にものすごく時間がかかるのです。地形データを重ねて計算していくので、計算がうまくいかなかったり途中で固まってしまったりとかなり苦労しました。周りに使い方を聞ける人がいるときはいいのですが、誰もいないときにトラブルになると自分でインターネットを使って調べたりして、かなり辛かったです」

そんな佐藤さんがこのプロジェクトで一番思い出に残っているのは現地調査でブナの原生林を直に見たときのことだと言います。

「普段は都市環境調査ばかりだったので、仕事でも山間部に出向くということはなかったのですが、今回現地調査で訪れた先に、大きなブナの原生林があって、それを見たときにはかなり感動しました。開発候補地はどこがよいかという調査でしたが、やっぱりこの原生林は避けないといけないだろうと。何百年もかけてできた自然なので、壊すのは一瞬ですが、元に戻すにはまた何百年もかかります。自然環境調査の重要性を肌で感じました」

技術士の資格を持つ他の職員が、高い技術力を保つために日々研鑽している姿を見て、自分も初心を忘れずにいたいと話す佐藤さん。

「自分に満足してしまうと成長が止まってしまうので、慢心して自己中心的になったり、威張ったりせず、常に謙虚な気持ちでいたいなと思っています」

東北緑化環境保全株式会社 新潟統括支社 支社長

佐藤 久成 さん

なるほど基礎知識

なるほど基礎知識

GIS解析

GIS解析ツールの画面(提供:東北緑化環境保全株式会社)

GIS(地理情報システム)は、地理空間データを効率的に収集、管理、分析、視覚化するためのツールです。実は、普段使っているスマートフォンの地図アプリもGISの一種です。GIS解析とは、このGISを使って地理的なデータ、例えばお店の場所や人口分布、気温の変化などを分析し、役立つ情報を引き出すことです。

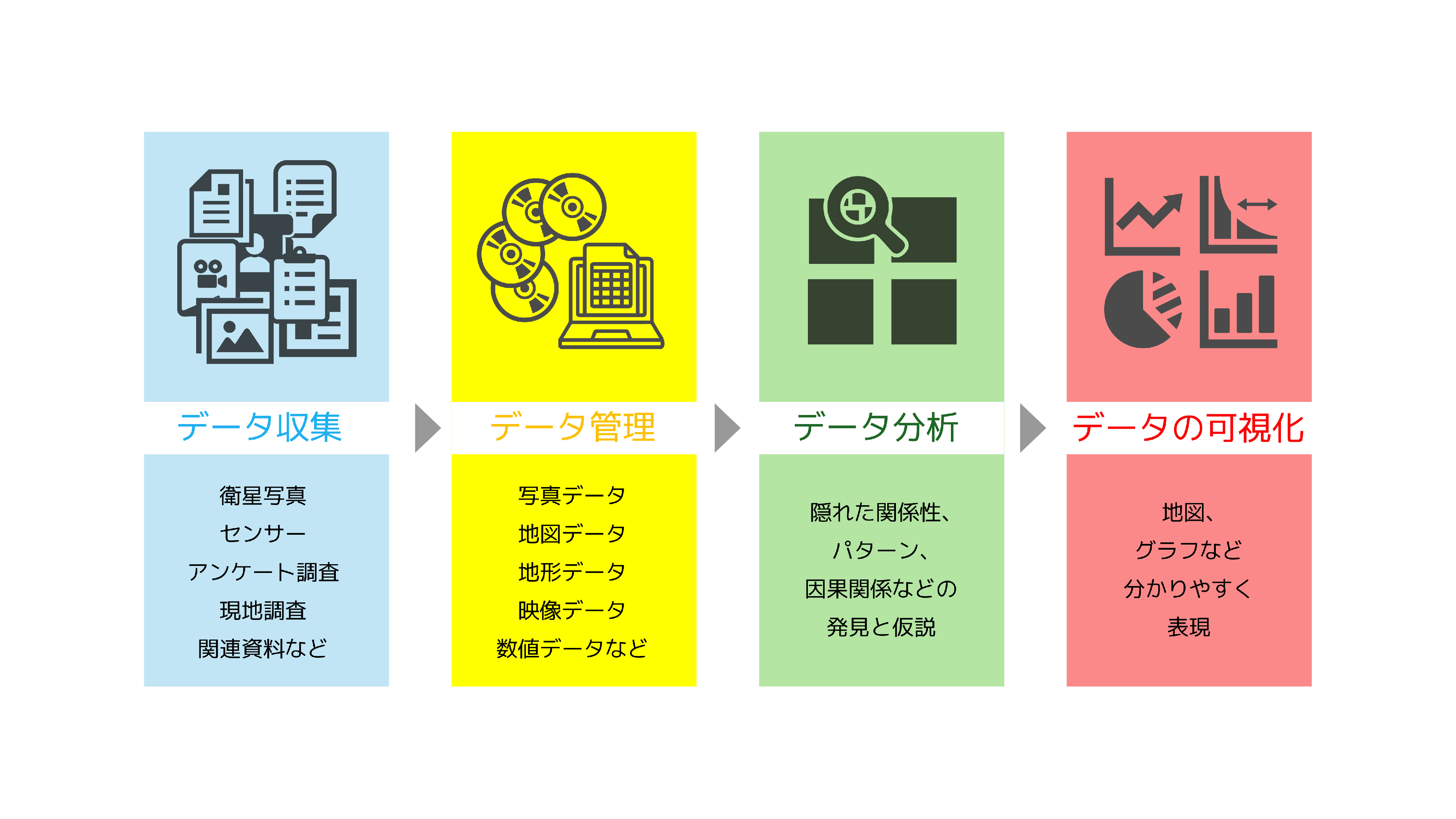

GIS解析には大きく分けて4つのステップがあります。まずは「データ収集」です。衛星写真やセンサー、アンケート調査など様々な方法でデータを集めます。2つ目に「データ管理」です。集めた大量のデータを整理して、必要な時にすぐ取り出せるようにデータベース化します。3つ目は「データ分析」です。集めて整理したデータを分析して、隠れた関係性やパターンを見つけ出します。例えば、ある病気の発生場所と工場の位置を重ねて表示することで、病気の原因が工場の排気ガスかもしれない、という仮説を立てることができます。そして最後は「データの視覚化」です。分析結果を地図やグラフにして分かりやすく表現します。これにより、多くの人が理解しやすく、説得力のある情報になります。

GIS解析の4ステップ

GIS解析には様々な分析手法があります。「空間分析」という手法では、データの位置関係に注目します。例えば、犯罪発生場所の集中している地域を地図上に表示することで、パトロールを強化する地域を決めることができます。「ネットワーク分析」は道路や鉄道などのネットワークを分析する手法です。渋滞を避けるための最適なルート検索や、災害時の避難経路の策定などに役立ちます。「時系列分析」は、時間とともに変化するデータを分析します。例えば、過去数十年間の気温変化を分析することで、地球温暖化の影響を調べることができます。

GIS解析は、都市計画、防災、環境問題、ビジネスなど、様々な分野で活用されています。例えば、都市計画では、人口分布や交通量を分析して、新しい道路や公園をどこに作るかを決めるのに役立ちます。防災では、ハザードマップの作成や避難所の配置計画に役立ちます。環境問題では、森林伐採の状況や大気汚染の広がりを監視するのに役立ちます。ビジネスでは、新しい店舗の出店場所の選定や顧客の行動分析に役立ちます。

GIS解析は、私たちの生活をより良くするための様々な問題解決に役立つ強力なツールです。世界が抱える貧困や飢餓、気候変動などの問題を解決するための取り組みであるSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献しています。

NEDOの役割

NEDOの役割

「地熱発電技術研究開発」

2013~2021年度

新エネルギー部

地熱発電開発には自然環境や風致景観、公園利用への影響を最小限にとどめるための技術や手法の投入など、地熱開発事業者には適切な対応(優良事例形成に向けた取り組み)が求められていますが、これまで事業者の参考となる具体的な手順書がないことが課題の中、本プロジェクトでは、エコラン手法を用いた設計支援ツールを開発しました。2021年に改訂版として再構築し、現在、地表調査から環境アセスメントまで幅広い場面で活用されております。

今後も、本ツールをさらに多くの事業者に活用いただき、地熱開発事業の効率化やステークホルダーとのコミュニケーションの円滑化に役立てることで、自然環境・風致景観に調和した地熱発電所導入の拡大に貢献していきます。

関連プロジェクト

お読みいただきありがとうございました。

ぜひともアンケートにお答えいただき、

お読みいただいた感想をお聞かせください。

いただいた感想は、

今後の連載の参考とさせていただきます。