CONTENTS

INTRODUCTION

イントロダクションBEGINNING

悪性脳腫瘍の完全切除は難しく、術後生存率を伸ばせないでいた

BREAKTHROUGH

プロジェクトの突破口FOR THE FUTURE

お客様の利便性第一に、競合相手との共同開発も

FACE

開発者の横顔INTRODUCTION 概要

正常な脳との境界がわかりにくい悪性脳腫瘍。無理に摘出しようとすれば、後遺症のおそれがあります。逆に腫瘍を残しすぎれば、生存率が低下してしまいます。こうしたジレンマを抱えながら、悪性脳腫瘍の治療成績は10年以上もの間、伸び悩んでいました。そこで、東京女子医科大学の脳神経外科医師が立ち上がり、最先端の医療機器や技術を組み合わせた「インテリジェント手術室」を研究開発しました。これまで術中に使用が難しかったMRI(磁気共鳴画像法)を手術室に組み入れ、医師や看護師など医療スタッフが、リアルタイムに状況を共有しながら手術を進めます。その結果、東京女子医科大学では、悪性脳腫瘍手術において高い術後生存率を得ることに成功しました。同様の機能を備えた「インテリジェント手術室」は、他の医療機関でも導入が始まっています。

BIGINNING 開発への道

悪性脳腫瘍の完全切除は難しく、術後生存率を伸ばせないでいた

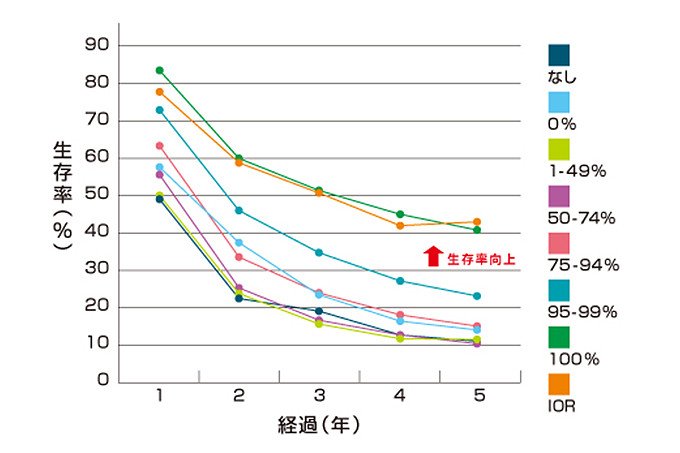

脳腫瘍とは脳の中で細胞が無制限に増え続ける、いわゆる"脳のがん"です。手術ではできるだけ多くの腫瘍を取り除き、再発や転移を防ぐことが望まれます(図1)。しかし、悪性の脳腫瘍は、周囲に染み込むように広がるため、肉眼で正常な部分と区別して切除することは難しく、手術は医師の経験が頼りでした。

脳は言語、運動、記憶、感覚など、場所によって様々な機能を司っているため、脳の大事な部位が傷つくと、言葉を話せなくなったり、脚が麻痺するといった、障害が起きてしまいます。腫瘍を摘出するほど、こうした後遺症を生じる可能性が高くなっていきます。

図1:悪性脳腫瘍の摘出率と5年生存率の関係。95%以上の摘出から飛躍的に5年生存率が上がる。中悪性と高悪性を合わせた悪性神経膠腫の症例。IOR(橙色)の曲線は、インテリジェント手術室で手術を行った悪性神経膠腫の症例の生存率。全国統計の100%摘出した症例とほぼ一致する。

また、通常、脳腫瘍の摘出手術では、術前にMRI(磁気共鳴画像法)で脳画像を撮り、腫瘍の位置を確かめてから執刀を行います。しかし、頭蓋を開くと、脳が沈み込む「ブレイン・シフト」という現象が起きます。これによって手術前に撮ったMRI画像と、実際に手術する際の腫瘍の位置には、ずれが生じてしまうのです。術前のMRI画像だけでは、手術中の脳内の情報を的確に医師らに伝えることが難しかったのです。

こうした理由から、脳腫瘍手術では患者さんの安全のため、腫瘍の摘出が不十分にならざるを得ないことが少なからずありました。

手術中にもっと情報が欲しい!

医師の発案と実現への確信が企業を動かした

「手術中に脳腫瘍の位置がリアルタイムでわかれば、摘出率は劇的に上がるはず」。東京女子医科大学医学部脳神経外科の村垣 善浩准教授は、悪性脳腫瘍の手術に長年携わり、従来の手術システムにジレンマを強く感じていました。村垣准教授は、同科の伊関 洋教授と共に、突破口を切り開こうと自ら動き出しました。手術中にMRI撮影を可能にするシステムの研究開発に乗り出し、実現に向けて関連分野の独自技術を保有する企業に協力を求めました。

しかし、MRI装置からは強い磁場が発生するため、メスやハサミを用いる手術室で、MRI画像を撮るのは容易ではありません。これまでに前例の無い新しい医療機器の開発には、安全性確認などで費用や時間、手間がかかるため、当初医療機器企業はどこも消極的でした。

村垣准教授と伊関教授は、「絶対にできる」という確信と、「患者さんの予後を良くしたい」という医師としての熱意のもと、東京大学工学部に試作品を製作してもらうなどして、企業を説得しました。企業への説明においては、平成11年度から始まった社会人大学院制度に学生として在籍する、医療機器企業の担当者のネットワークも重要な役割を果たしてくれました。その結果、最終的には、競合企業も含む複数の高度技術を持つ企業の協力を得ることができました。さらに医療現場の知恵や創意を加え、「インテリジェント手術室」が構築されました。

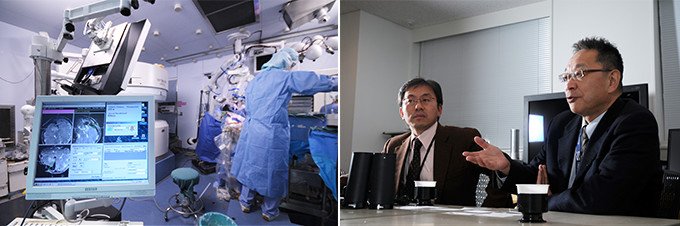

(写真左)東京女子医科大学のインテリジェント手術室(写真右)伊関教授(右)と村垣准教授(左)

次世代型「インテリジェント手術室」の誕生

術中MRIで腫瘍の位置を把握しながらの手術を実現

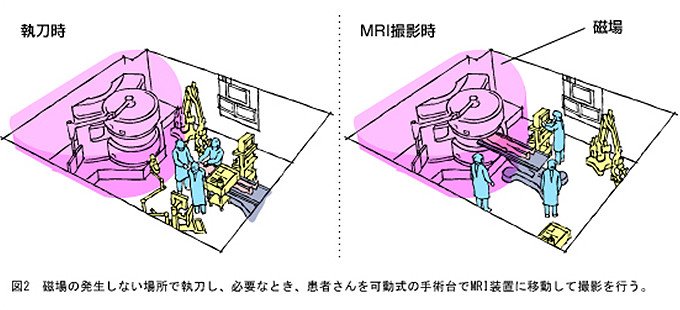

通常、MRI画像の撮影は、金属が無い環境が必要なため、手術室とは別の部屋で行います。そのため、手術が始まってから腫瘍の位置が知りたいと思っても、感染症の危険性や手術中の患者さんへの負担から、手術中にMRI画像を撮ることは、まず不可能でした。また移動して撮影するにしても、止血鉗子類や麻酔設備等、全ての金属製のものを除去する必要がありました。そのためには、一度開頭したものを閉じる必要があり、術中の撮影はほとんど無理でした。

インテリジェント手術室では、室内の中にMRIがあるので、手術中、わずかな時間と手間でMRI画像を撮ることができます。開頭手術を行った後や、腫瘍の位置や摘出程度を確認したい場合など、必要なときだけ、素早く、患者さんをMRI装置にかけて撮影します。

この方法を使えば、「ブレイン・シフト」の問題も解決します。完全にリアルタイムでなくとも、術中に撮影を行い、誘導装置と組み合わせることで、あたかもカーナビゲーションを使うように、腫瘍の位置や状況を確認しながら、手術を進めていくことができます。

また、術野を見ることの出来ない手術スタッフにも、モニターで手術の進行状況を知らせることも出来るため、チーム意識の向上や迅速な対応に役立ちます。

こうした村垣准教授の発想を実現させたのが、医療機器メーカー各社が誇る独自技術です。不可能と思われた課題を一つ一つ乗り越え、MRI対応の医療機器が新たに開発されました。

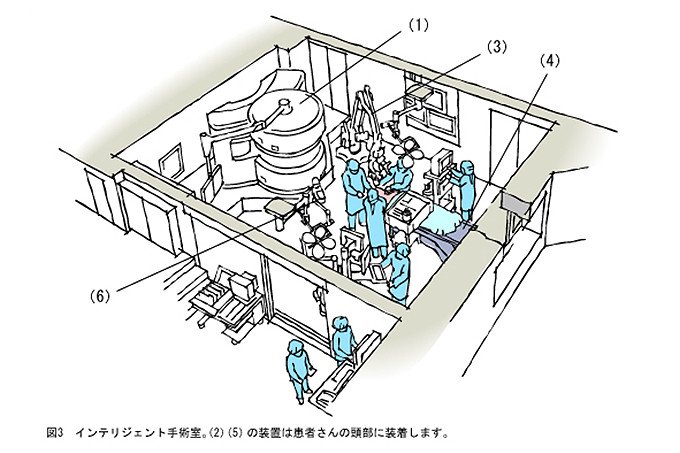

(1)オープンMRI(日立メディコ)

磁場は一般のMRI装置よりも低い0.3テスラ。磁場が強いほど細部は明瞭になりますが、画像は歪みやすくなります。欧米で使われている超電導磁石(磁場3テスラ)による術中MRI画像より、本装置画像のほうが鮮明であることが確認されています。磁場を永久磁石で発生させるため、ランニングコストが極めて低い(電気料金約1万円/月)ことも特色です。

(2)術中MRI専用受信コイル(日立メディコ)

手術の妨げとならないよう頭部固定とMRI受信コイルを一体にしてあります。これにより、受信における雑音の影響も軽減されました。

(3)MRI対応手術用顕微鏡(三鷹光器)

MRIの磁場の影響を避けるため、電磁モーターではなく窒素ガスでモーターを駆動して、ズームやフォーカスを行います。第3回ものづくり日本大賞の内閣総理大臣賞を受賞。海外でも販売台数を伸ばしています。

(4)MRI対応手術台(瑞穂医科工業)

強い磁場のもとでも誤作動が起こらないように、また、アルミ合金やステンレスを使用してMRI画像にノイズを与えない構造になっています。写真は患者さんを撮影のために、オープンMRIに移動するところ。

(5)MRI対応電極(日本光電)

電極を脳の中に入れて電気で刺激し、言語や運動を司る領域を特定します。

2006年には本システムの開発で培ったノウハウをもとに新たな神経刺激装置を実用化し、日本で60台、世界で100台を販売しています。

(6)リアルタイムアップデートナビゲーション(東芝メディカルシステムズ)

執刀医の術具が、患者さんのどこに位置するか、カメラ(左)が常に、術具に取り付けたマーカー(右)を捕捉します。術中MRI画像による最新画像データと組み合わせて、術者を誘導します。その平均誤差は1mm以下という正確さです。

手術器具のマーカーを捕捉するカメラ(左)、手術器具につけられた十字状のマーカー(右)

現場の工夫を引き出して最適化、手術の様子も克明に記録

システムを構築していく過程で、現場の看護師のアイデアも取り入れました。これまでメスやハサミなどの器具は横展開していましたが、手順毎に器具をファイルトレーに入れて縦型にし、さらに手術台の患者の上に置けるよう器具台を工夫したことで、手順がよくなり場所もとらなくなりました。このような工夫は、論文にはなりにくいですが、手術システムを実際の現場で活かすためには重要なことです。

また、手術室から200m離れたところには戦略デスクがあり、インテリジェント手術室で集められたデータや画像、映像などをモニターできるようになっています。手術の進行状況を見て、戦略デスクにいる医師が手術室の医療スタッフに指示を与えることもできます。今後は撮影したデータを蓄積し、そのデータベースをもとに、手術の進め方を判断できるようなシステムを構築することも予定されています。

手術器具を入れるファイルトレー(左)、「戦略デスク」から手術を見守る村垣准教授(右)

BREAKTHROUGH プロジェクトの突破口

インテリジェント手術室には、MRIやナビゲーションシステムなどとともに18台のCCDカメラも設置されていて、手術の様子を撮影しています。戦略デスクと同様に手術室の内外でも、この映像やデータがモニターに流されています。

従来の手術室では、脳腫瘍のような患部が複雑で繊細な手術の場合、執刀医しか手元の様子を見ることができません。そのため、他の医療スタッフは、手術が今どういった状況かを知ることは難しいのが普通です。しかし、手術室をインテリジェント化し、CCDカメラを多数設置したことで、執刀医以外のスタッフにも、手術の進行状況を共有化しやすくなりました。

この情報の共有化は、安全、正確に手術を行うだけでなく、手術スタッフの気持ちをつなぎ、患者さんの治療に注ぐ力を、より強めることにもなりました。

数年前のクリスマスイブのことです。急遽、予定にない、34歳の女性の手術が必要になりました。大きな悪性脳腫瘍の手術です。深夜12時を回り、95%ほど摘出できたところで、「これ以上摘出するのは危険か…」と医師チームが考えているときでした。

インテリジェント手術室の情報共有システムで、患者さんにわずかに腫瘍が残っていることを知った看護師たちスタッフから、「まだ頑張りましょう!」と声が上がったのです。

10時間以上に及ぶ長時間手術、疲労困憊のはずの看護師からの声に支えられ、執刀医は手術を続行し、腫瘍はきれいに摘出されました。手術を受けた女性は、その後再発もなく、結婚、出産もされたとのことです。

「従来の手術室では、手術の進行状況を知ることが出来ないため、スタッフが執刀医に声をかけるようなことは、なかなかありません」と村垣准教授は話します。手術の進行状況をスタッフ全体が共有することで、スタッフ間に強い連帯感が生まれた結果です。インテリジェント手術室は、先端技術の力だけでなく、医療に携わる人の心をつなぎ、患者さんの治療に大きな成果を上げています。インテリジェント手術室の導入後、東京女子医科大学では、脳腫瘍の摘出手術で、事故なく800例を越す成功を収めています。

東京女子医科大学では、インテリジェント手術室"シアター"と呼ばれることも。CCDカメラで手術の様子が映し出されるだけでなく、視察や取材で外部の人にも見られることが多く、「医療スタッフはアクター/アクトレスとして手術の手際が洗練されていく」と村垣准教授は話します。

FOR THE FUTURE 開発のいま、そして未来

東京女子医大が脳腫瘍(神経膠腫)の手術件数で、5年連続日本最多生存率も飛躍的に向上

悪性脳腫瘍のなかで最も多い症例が神経膠腫です。インテリジェント手術室の導入以来、東京女子医科大学での術中MRIを用いた手術件数は、2010年2月現在、事故なく800例を越しており、神経膠腫の年間症例数でも5年連続で日本一となっています。

インテリジェント手術室により、神経膠腫の全摘出(MRI撮影画像ベースで100%)が達成されたのは、全症例中37%で、過去全国統計の6~8%に比べると格段に高い割合です。また、神経膠腫の平均摘出率は93%に達し、中悪性患者の5年生存率が70%(過去の全国統計では25%)、低悪性患者が90%(過去の全国統計では69%)と大幅に上昇しました。

インテリジェント手術室の有用性に着目し、術中MRIを取り入れる医療機関(滋賀医科大学、国立がんセンター中央病院、東海大学、名古屋セントラル病院、東京慈恵会医科大学柏病院、九州大学、山形大学など)が、全国に広がっています。本システムを、そのまま導入している機関(名古屋大学、鹿児島大学、脳神経センター大田記念病院など)もあります。また、先進的な医療機器として、全国の30を越す医療機関(関係者)からの視察を受け入れています。

若手研究者へのNEDO支援で、企業間の壁を越えた研究開発を実現

「患者を治したい」という医師の一心で始まった、インテリジェント手術室の開発ですが、「その研究開発は容易ではありませんでした」と村垣准教授は言います。利益を無視できない企業、学術的な新規性や論文実績を重視する公的研究支援制度。医工学分野では論文実績もそれほど無かった助教の時代に、充分な研究開発支援を受けることは難しかったと、村垣准教授は振り返ります。

そうしたなか、論文実績だけにとらわれず、さらに若手にも思い切った支援を実施する、NEDOの若手研究グラントを、村垣准教授らは「若手研究者が新規分野に挑戦するには、とても心強い支援でした」と話します。

東京女子医科大学では、NEDOの研究助成に採択される前の平成11年度に、新しい大学院制度(先端医科学系専攻)を導入して、医療機器分野で競合関係にある企業から社会人大学院生を複数受け入れて、共同研究を実施しました。その結果が、前ページのような企業や企業グループを越えた「全日本でのプロジェクト体制」(村垣准教授)となりました。また、その過程で、医学と工学の融合という新しい研究開発の場をつくることにもつながりました。村垣准教授は言います。「NEDOの助成事業に採択されたことは、新規分野への挑戦を学内で承認してもらうためにも、大変効果的でした」

他の臓器の手術や手術技術の蓄積にも活用

医師を助ける新しい"脳"へと挑戦は続く

MRIは脳腫瘍以外にも、肝臓がんや卵巣がん、椎間板ヘルニアなど、あらゆる疾患に適した画像診断です。今後はこうした他の臓器疾患手術への適用を目的とした、新たなシステム開発を行っていきたいと、村垣准教授らは考えています。

また、村垣准教授らは、医師個人の経験が"データベース"となっている現在の手術から、CCDカメラやナビゲーションシステムで蓄積したデータを利用する、新しい手術法の実現を構想しています。そのために、医師の新しい"目"の役割を果たしている現在のインテリジェント手術室を、医師を助ける新しい"脳"へと進化させようと、データ蓄積や分析、抽出方法などについて研究を始めています。(2009年12月、2010年3月取材)

ナビゲーションシステムの画像

開発者の横顔

東京女子医科大学医学部准教授と同大学先端生命医科学研究所准教授を兼任する村垣善浩さんは、新たながんの治療法を求めて、ペンシルバニア大学で分子生物学の研究に従事していました。しかし、研究を進めるにつれ、実際にがん患者を治したいという思いが強くなってきたと言います。「シャーレを使って、薬の候補物質を研究していたのですが、やはり、がん細胞は摘出した方が、一番早いのではないかと思うようになりました。」

そして、帰国後、改善されていない治療成績をみて、がんと対峙する方法を探り始めました。その頃、脳腫瘍は摘出しても治せないと思われていました。しかし、村垣准教授は、95%以上摘出すると劇的に予後が良くなることに、いち早く気が付きました。「学会で発表してもなかなか信じてもらえません。海外の研究チームが同じようなデータを報告し始めると、徐々に認められました。」

そうしたなか、腫瘍を取り除く方法として考えついたのが、術中MRIでした。ただしその実現には、ハードルが高く、具体策もそうそう出てきませんでした。そんなとき、良き理解者となったのが、伊関洋教授でした。「患者さんを治すために、どうすればシステマティックに状況を改善できるかを考えるとワクワクするんです」

伊関教授は、手術で使う器具を自作するほどの機械好き。村垣准教授は現場の医師として今ある技術に何が必要かを考え、伊関教授が工学的な観点からその実現法を考える。そんなやり取りを繰り返し、インテリジェント手術室のアイデアを形にしていくことができたのです。現在の手術は医師の経験と勘によるところが大きいですが、工程管理が明確にわかるような手術が望ましいと、伊関教授は考えています。「新幹線で東京駅から新大阪まで2時間半で着くように、手術も決められた時間に終わるようになれば患者さんにとっていいと思います」

東京女子医科大学

村垣准教授

東京女子医科大学

伊関教授

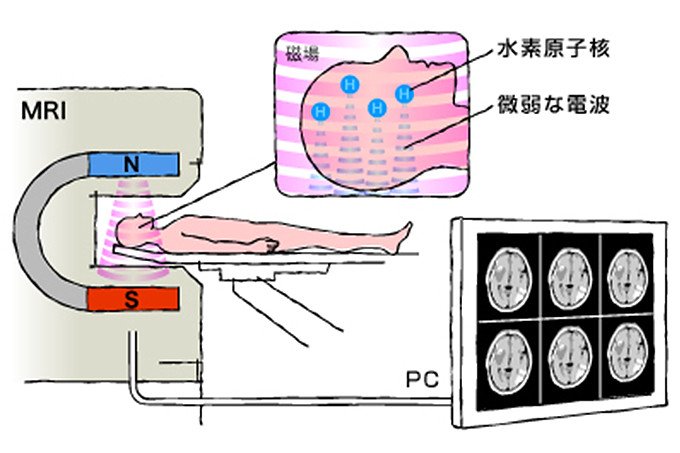

なるほど基礎知識

MRI(磁気共鳴画像法)とは磁場を利用した画像診断で、医療現場で広く用いられている検査法です。人間の体の約3分の2は水で占められており、人体に磁場をかけると水分子に含まれる水素原子核が微弱な電波を発します。このごく弱い電波をもとにコンピュータで画像化して、脳の状態や腫瘍の位置を知ることができます。

図1 人体に磁場をかけ、体内の水素原子核から発生する微弱な電波をコンピュータで受信して画像化する。

磁場の強さはテスラという単位で表わされ、一般的なMRIでは、1~1.5テスラの磁場が用いられています。ちなみに地球上の磁場は平均0.000005テスラ(100万分の5テスラ)で、北極や南極にいくほど強くなります。

MRIで用いる磁場は非常に強いため、金属を引きつけます。検査のときは、メガネやアクセサリー、義歯など身に付けている金属は、全て外さなくてはなりません。金属性の道具を多用する手術中にMRIを使用することが、いかに難しい挑戦だったかがわかります。

お読みいただきありがとうございました。

ぜひともアンケートにお答えいただき、

お読みいただいた感想をお聞かせください。

いただいた感想は、

今後の連載の参考とさせていただきます。